|

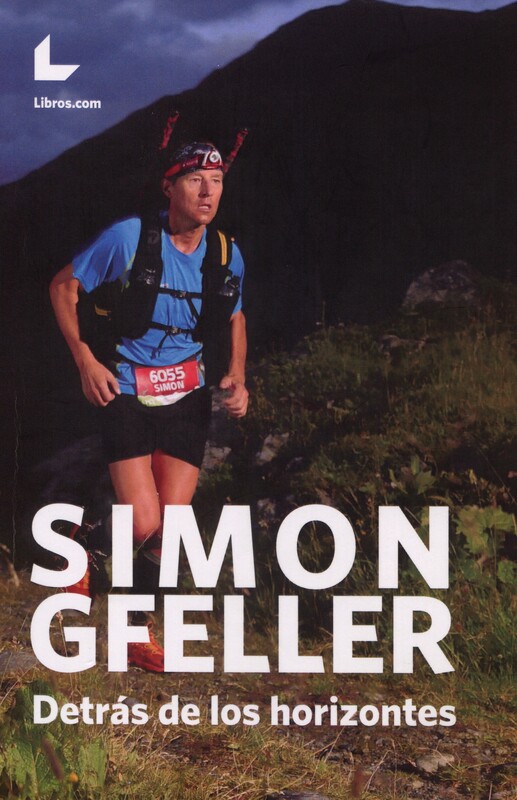

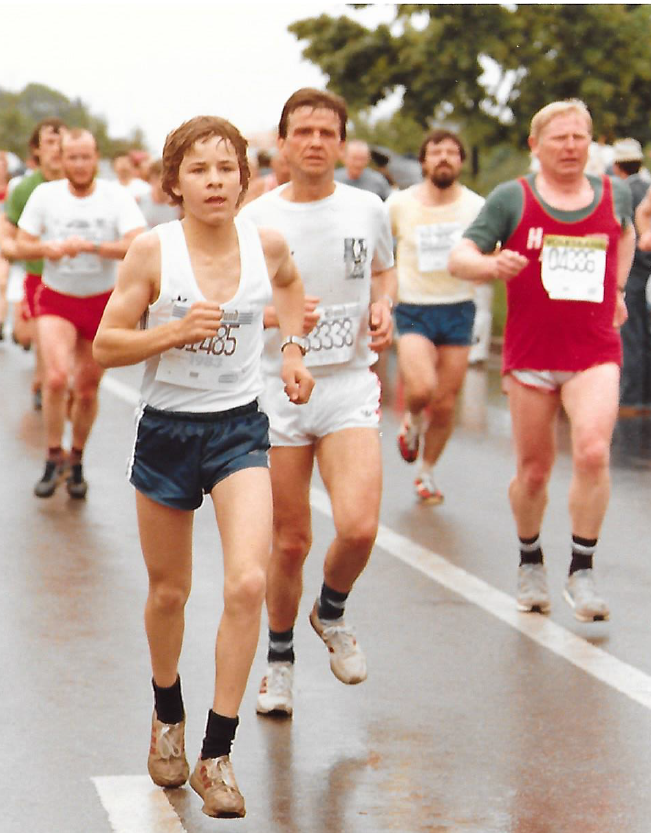

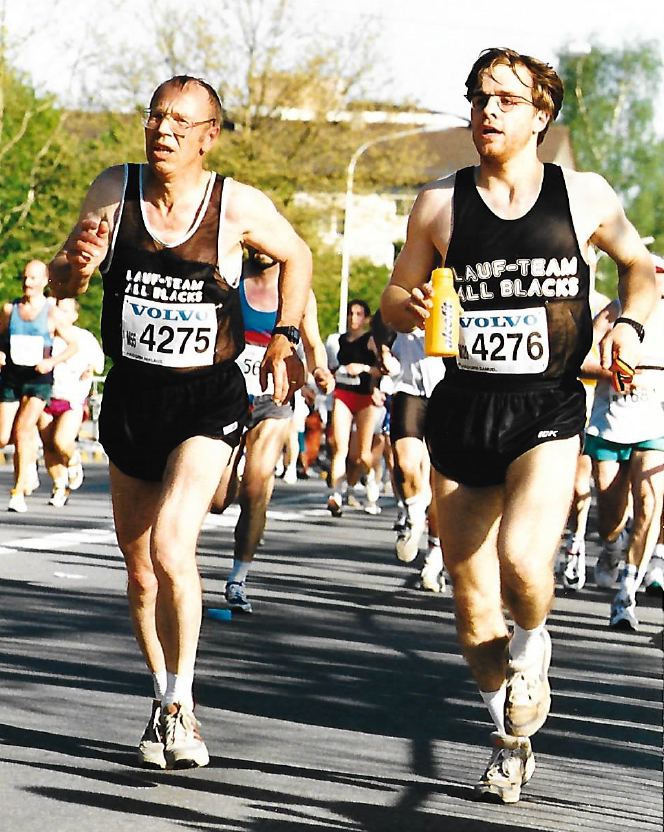

- Simon Gfeller & Roland Riedener; alle Bilder aus dem Facebook Account von Simon - Im Büchergestell des Trainingslokals liegt obenauf ein Buch mit dem Titel «Detrás de los horizontes». Und wahrlich, das Buch führt einem hinter einen Horizont, von dem man glaubte, das sei jetzt die Grenze, bis dorthin ist es noch fassbar. Auf der ersten Umschlagseite steht eine Widmung: «Für Stefan von Simon». Hmm, das muss ich mal mitnehmen und schauen, was da drin steht. Simon Gfeller aus Unterlangenegg hat das Buch geschrieben. Simon who? Auf Facebook sehe ich, dass viele All Blacks Thun-Mitglieder mit Simon Gfeller befreundet sind, bin ich etwa selber ein wenig hinter dem Horizont? Ein Text vom Jahr 2017, womit sich Simon vorstellt heisst: «Seither haben sich die Dinge geändert! Ich hätte nie gedacht, dass ich gerne laufen würde, und erinnerte mich daran, dass ich Laufen und Sportveranstaltungen in der Schule als kleine Junger gehasst hatte. Ich war klein, schrecklich schwach, langsam und sehr, sehr mager (ein richtiger Hungerturm unter den «chächen» Bauernbuben, wie er sich später mir gegenüber äusserte. Das änderte sich dann allerdings später, und wie…). Ich hätte nie gedacht, dass Ultra-Trailrunning, jetzt, viele Jahre, später meine Sicht auf Laufveranstaltungen so verändern würde und ich so viel Motivation aufbringen könnte, um Ultra-Langstreckenrennen zu bestreiten. Die Dinge änderten sich, als ich die Schule verliess, aufwuchs und Körper und Geist stärkte. Dann wurde ich in der Schweizer Armee zum Gebirgsjäger-Soldat ausgebildet. Neben anderen Sportarten betrieb ich auch jahrelang Karate und erlangte den schwarzen Gurt. Das alles geschah, bevor ich mit 27 Jahren nach Spanien zog, um die Sprache zu lernen und dort zu arbeiten. Jahre später begann ich zu laufen, um mich in Form zu halten, weil ich wegen einer vor einigen Jahren erlittenen Rückenverletzung nicht mehr Karate trainieren und meinen Lieblingssport ausüben konnte. Und plötzlich fühlte ich mich sehr inspiriert beim Laufen! Das war vor fünf Jahren, als ich mit dem Laufen begann… und eine neue Ära in meinem Leben anfing.» Roland: Dann startete also heute vor 12 Jahren die Karriere von Simon Gfeller, sie brachte ihn an die Spitze der Ultra-Trail Läufer. Wie kommt es zu dieser Widmung an Stefan Dähler im Buch? Simon: Mit Stefan hatte ich viel Karate trainiert. Wir erreichten beide den schwarzen Gurt. Stefan hat danach sogar eine eigene Karateschule gegründet. Roland: Wieso bist du nach Spanien gezogen? Simon: Nach meiner Lehre als Schreiner arbeitete ich nicht mehr auf diesem Beruf, er hat mir einfach nicht zugesagt. Ich arbeitete viel auf dem Bau, wusste eigentlich nicht so recht, was ich wollte. Gerade im Winter sind die Tage lang, du bist immer draussen, es ist kalt, und es ist dunkel, wenn du anfängst, und es ist dunkel, wenn du aufhörst. Spanien hatte mich schon immer angezogen. Ich war jung und wollte noch etwas erleben. Da ging ich mal für drei Monate hin, um die Sprache zu lernen. Und Spanien war ganz anders, der Tagesablauf, die Traditionen und alles. Es läuft immer etwas, es ist immer viel Leben auf der Strasse. Es ist heller, und das gefiel mir sehr. Nach diesen drei Monaten sagte ich mir, das kann es ja nicht gewesen sein. Ich gehe wieder, ich will noch mehr davon und packte die Koffer. Ich hatte den Eindruck, in Spanien sei alles irgendwie viel positiver. Ich lernte meine Frau kennen und fand auch immer Arbeit, meist administrativer Art, sei es im Tourismus, im Handel, in einer Sprachschule oder im Gesundheitswesen. Wir leben in Benalmádena Pueblo, einer Stadt an der Costa del Sol in Andalusien mit 75‘000 Einwohnern. Im Moment lebe ich aber hier in der Schweiz und pendle immer wieder nach Andalusien. Die Prioritäten haben sich verschoben. Meine Arbeit und meine angestammte Familie hier sind der Grund. Hier möchte ich jetzt auch wieder mal Zeit verbringen. Ich habe Grosses erlebt, bin viel herumgekommen, brauche eigentlich läuferisch den Leuten und mir selber nicht mehr viel zu beweisen. So viel habe ich gemacht. Klar, oft denke ich zurück, gerade letztes Jahr, wo ich an vielen Läufen wieder einen der begehrten und limitierten Startplätze bekommen hätte, um mich mit meinen Kollegen zu messen. Roland: Was brachte dich ursprünglich dazu, mit Laufsport anzufangen? Simon: Ich sage mal, aus Langeweile und durch Zufall. Ich mache grundsätzlich gerne Sport und wollte auch in Spanien etwas machen. Einfach nur Fitness ist nicht so mein Ding, ich habe kein Bedürfnis, ohne Ende Muskeln aufzubauen. Da waren aber die Kollegen meiner Frau, die sich regelmässig zum Joggen treffen. «Geh doch auch mal mit!», riet sie mir. Das war der Anfang, es hat mir, zu meinem eigenen Erstaunen, gut gefallen, bis anhin hatte ich mit Laufsport wirklich überhaupt nichts am Hut. Dann habe ich weiter und weiter gemacht, regelmässig. Zwischendurch nehmen meine Laufkollegen an einem sehr populären Lauf in der Gegend teil, es ist eigentlich mehr ein Marsch. Er wird von der spanischen Fremdenlegion organisiert und ist unglaublich populär. Sobald die Anmeldung anläuft, sind tausende von Startplätzen innert Minuten weg. «Jetzt komm doch auch mal mit!», legten sie mir nahe. Ich bin einer, der als Einzelsportler am besten funktioniert, bin eher ein Einzelgänger, nicht gemacht für Sport in einer Gruppe. Aber dann wollte ich doch auch einmal an einem Lauf teilnehmen, einfach für mich selber. Doch ich fand gerade nichts Geeignetes in der Gegend ausser einem 124 km Lauf. Da meldete ich mich sofort an. Mein erster Lauf überhaupt sollte es werden. «Geht es eigentlich noch? Du spinnst wohl! Fang doch mit etwas Normalem an, einem 10er oder einem Halbmarathon! Du kannst doch nicht gleich am Anfang eine solche Distanz laufen!». «Nein, nein, ich will etwas Richtiges machen! Das habe ich jetzt so beschlossen». Und es ist mir gut gegangen, sehr gut. Ich wurde 14ter in der Gesamtwertung. Und mir war klar, das liegt mir, diese langen Distanzen, das ist jetzt etwas für mich. Ich schaute mich immer wieder nach langen Läufen um, und als ich sie in Spanien nicht mehr finden konnte, ging ich vermehrt ins Ausland. Im Jahr 2015, startete ich bei meinem ersten Ultra-Trail über eine Distanz von mehr als 200 km. Es war der Hexensteig Ultra-Trial mit Start und Ziel in Osterode im Südosten von Niedersachsen. Er führt über 219 km, und es gab 4‘500 Höhenmeter zu überwinden. Das war mein erster Lauf, an dem ich mich am GPS-Track orientieren musste, weil er nicht ausgeschildert ist. Bekannte Ausdauer-Athleten waren am Start, ich kannte noch nicht viele, schliesslich war ich erst seit 2,5 Jahren in der Szene. Sich vom GPS leiten zu lassen war für mich ungewohnt. Wenn du zum Beispiel beim Aufstieg auf den Brocken (Berg im Mittelgebirge Harz) über ein offenes Schneefeld läufst und nirgends eine Spur siehst, wirst du schon unsicher. Wenn du für Stunden niemanden siehst, beginnst du zu zweifeln. Später bei km 95, nach der Durchquerung eines immensen Waldes, kommt man zu einem breiten, reissenden Fluss. Der Track verläuft entlang des Flusses, super! Erst nach einer halben Stunde merkte ich, dass ich auf der anderen Seite laufen müsste. Das GPS ist mit zu grossem Massstab eingestellt, deshalb habe ich es nicht bemerkt. Zurücklaufen bis zur nächsten Brücke ist angesagt. ¾ Stunden habe ich mit diesem Malheur verloren, dafür wieder viel gelernt, aber auf die harte Tour. Bei Kilometer 105, in Thale, hast du Zugang zu deiner Tasche, die man abgeben konnte. Schuhe und Kleider wechseln und verpflegen ist angesagt; 20 Minuten Pause machen ist mein Plan. Bei Dunkelheit geht es weiter. Zur Orientierung brauche ich immer wieder Zeit, es bricht den Rhythmus, vor allem wenn es parallele Wege und viele Gabelungen gibt. Ich treffe auf Matthias, einen bekannten Athleten, der schon bei einem 4-fach Ironman-Triathlon ganz vorne mitmischte. Er verletzt sich und dachte ans Aufgeben. Bei km 145 hatte ich eine Tankstelle im Kopf, wo ich mir dann einen Kaffee gönnen würde. Um 2 Uhr nachts und bei 2° Aussentemperatur kam ich an. «Geschlossen!», eine 24-Stunden Tankstelle… Weiter geht es, ohne etwas Warmes erhalten zu haben. Micha läuft auf mich auf. Ich merke, er muss nie auf das GPS schauen, er kennt die Strecke, hat den Lauf letztes Jahr gewonnen. Bei meinem Umweg am Fluss hat er mich überholt, in Thale nahm er sich aber mehr Zeit am Verpflegungsposten. Wir harmonieren perfekt, können einen hohen Rhythmus gehen und sind motiviert, obwohl sich die Müdigkeit mehr und mehr einschleicht. Und, wen wundert’s, die Füsse tun weh. Wie soll es weitergehen? Noch nie habe ich mich in diesen Distanzbereich vorgewagt, es ist unbekanntes Terrain! Mehrmals stolpert Micha in der Nacht, er sagt, es sei nichts passiert, aber sein Gesicht verrät den Schmerz. Das rechte Knie macht ihm zu schaffen. Wir gehen vorwärts, sind abgekämpft, gehen aber einfach weiter, reden miteinander, halten die Pace konstant. Es wird wieder Tag, während langen Kilometern geht es komplett flach auf einem ehemaligen Bahntrassee vorwärts. Die ganze Nacht haben wir viel Weg zurückgelegt und kaum Pausen eingelegt. Wir können weit und breit niemanden sehen, weder vor noch hinter uns, d. h. wir sind an der Spitze des Laufs! Bei einem Checkpoint in Andreasberg halten wir nochmals kurz an, um uns für die letzten ca. 20 km zu rüsten. Weiter geht es ohne grosse Schwierigkeiten, wir kommen an verlassenen Checkpoints vorbei, es gilt nur, ein Blatt zu signieren. Mein erster Lauf über 200 km nähert sich dem Ende. Noch 5 km, Micha teilt mir mit, er werde nicht um den ersten Platz kämpfen. Ich akzeptiere, wir haben uns in den letzten Stunden gegenseitig geholfen. Gemeinsam laufen wir durch das Ziel. Mit 31.24 Std. haben wir gar den Streckenrekord unterboten. Wieder ein Ziel erreicht und einen Traum erfüllt! Ich bin zufrieden und dankbar, ein hartes und doch irgendwie angenehmes Wochenende im riesigen Naturpark des Harzgebirges erlebt zu haben. Roland: «Nie wieder!»: ist dir das nicht in den Sinn gekommen? Simon: Nein, es gibt immer wieder neue, reizende Herausforderungen. Ich habe mich reingelebt, gemerkt, dass es mir zusagt und habe einfach weiter gemacht. Mein Körper hat das akzeptiert und sich den Belastungen angepasst, sich immer schnell und gut erholt. Wenn die Freude und die Motivation weg wären, dann hätte alles keinen Sinn, dann ginge es nicht. Es ist nicht nur eine Sache der Physis, sondern auch der Psyche, das ist sogar das Wichtigste. Mir sagen vor allem die 1-Etappen-Läufe zu. Du hast eine Startzeit und eine maximale Finisher-Zeit und dazwischen die Cut-offs, wo sie dich herausnähmen, falls du die vorgegebene Zeit nicht erreicht hast. Alles dazwischen ist dir überlassen. Die Verpflegung, die Ruhezeiten, was ich mit mir trage, was ich in die Stützpunkte gebe, sogenannte Life-Bases. Diese sind dann aber manchmal bis zu 80 km voneinander entfernt. Ich setzte mir also immer wieder neue Ziele.  Im Ziel der «EMU 6 Day Race World Trophy» 2018 am Plattensee in Ungarn. Ein 1 km Rundkurs auf einem Campingplatz, komplett flach, alles Asphalt. Wer legt in 144 Std. am meisten Kilometer zurück? Für solche Prüfungen gibt es Spezialisten. Simon sucht das nicht, aber er will es einmal gemacht haben. Die 666 km sind nicht ganz das, was er sich vorstellte, aber immerhin, es waren sechs friedliche Tage! Roland: Auch vom Goldsteig Ultra Race 2017 (im Bayrischen Wald) über 661 km gibt es im Buch «Detrás de los horizontes» einen interessanten Bericht. Der erste Satz: «Eine weitere Bestialität, eine weitere gigantische Herausforderung, die ich im September 2017 in einer wunderschönen Gegend Bayerns, im Südosten Deutschlands, an der Grenze zur Tschechoslowakei, erleben, ertragen und geniessen konnte.» Roland: Und dann, 14 Seiten später, die letzten Sätze (Simon wurde Zweiter Overall): «Ich erreichte das Ziel in Neunburg vorm Wald um 4:44 Uhr, nach 5 Tagen und 16 Stunden war das Goldsteig-Ultra-Race Geschichte. Ein weiterer Traum ist wahr geworden! Was willst du mehr? Ich war einfach nur glücklich!» «Einmal mehr habe ich mich leiten lassen, habe die Energie und Positivität fliessen lassen, sie haben mich auf dieser Reise begleitet, haben mich bei diesem grossartigen und magischen Abenteuer ins Ziel geführt.» Roland: Und welchen weiteren Challenges hast du dich noch gestellt? Da gäbe es noch sehr viel aufzuzählen. Im Buch ist nur ein kleiner Teil aufgeführt, es ging 2019 in den Druck und bis 2022 war ich noch voll dabei. Während 10 Jahren bin ich immer wieder Ultras gelaufen, manchmal mit nur wenigen Wochen Pause dazwischen. Wieso nicht mal eine Strecke mit einer 4-stelligen Streckenlänge wagen, das war auch so eine Spinnerei. Es gibt ein solches Rennen, das Mega-Race über 1001 km, das längste Cross-Country 1-Etappen Rennen der Welt. Das geschafft zu haben gibt mir grosse Zufriedenheit, erst recht mit dem Erreichen des zweiten Platzes. Ein anderes Extrem ist der «TOR330 – TOR DES GÉANTS». Dieser Endurance-Trail geht über 330 km und einer positiven Höhendifferenz von 24‘000 m! Start und Ziel ist in Courmayeur im Aostatal. Du hast 150 Std. Zeit, du bist also auch hier eine ganze Woche von zu Hause weg. Einer der krassesten Läufe für mich ist aber «The Spine» in England. Man sagt von ihm auch «Britains most brutal race». Eine extreme Angelegenheit, eine non-stop-Expedition, die deine Physis und deine Willenskraft aufs äusserste testet. 4mal habe ich teilgenommen, 3mal stand ich auf dem Podest. Roland: Aber über diese harte Ausdauerprüfung möchte ich in einem der nächsten Hefte berichten. Wie sah dein Training aus, solche Distanzen kann man ja nie trainieren. Simon: In den letzten 3 Monaten vor den Läufen habe ich pro Woche zwischen 150 und 180 km trainiert. Ich arbeitete immer 100 %. Routinemässig sah das meistens so aus: +/- 10 km am Morgen vor der Arbeit und der gleiche Umfang wieder am Abend. Am Samstag ein Ruhetag und am Sonntag dann nochmals ca. 50 km. Roland: Hast du alleine trainiert? Simon: Ja, praktisch immer, ich hatte keine Zeit, mich noch mit jemandem zu verabreden, musste jede freie Minute nutzen. Leistungssport ist sehr, sehr zeitaufwändig, es gingen in diesen 10 Jahren auch die ganzen Ferien für die Extremläufe drauf. Ich hatte nie einen Trainer oder einen Coach. Mit der gewonnenen Erfahrung habe ich ständig versucht zu optimieren, auch in Bezug auf die Ernährung. Ich habe mich auch immer wieder mit Leuten ausgetauscht, die so extreme Läufe machen. Wen willst du sonst fragen? Es gibt nicht viele, die über entsprechende Erfahrung verfügen und dich beraten können. Roland: Wie siehst du deine Zukunft?

Simon: Im Moment mache ich läuferisch eine Pause, meine Arbeit ist jetzt hier in der Schweiz und hat Priorität. Ich geniesse es auch, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich mache immer noch Sport, aber weniger auf Wettkampf, sondern mehr auf Genuss. Mein Körper dankt es mir. Die Aussicht geniessen, Leute treffen und Erlebnisse suchen, das steht jetzt im Vordergrund. Momentan bin ich weit weg vom Level, den ich vor 2 Jahren hatte. Ich sage jetzt mal, spätestens wenn ich pensioniert bin, lebe ich wieder voll in Spanien. Es ist auch billiger dort! Es gibt warmes Wetter, das Mittelmeer, unglaublich gutes Essen, alles ist immer frisch, und es ist immerhin noch innerhalb Europas.

0 Comments

Ausgezeichnet sind die ersten beiden Abendläufe im Jahr 2023 über die Bühne gegangen! Die Teilnehmerzahlen haben wieder das Niveau der Zeit vor Corona erreicht, und der neue Austragungsmodus ist schon zur Gewohnheit geworden. Andrea Schneider, CEO der Abendläufe, macht einen formidablen Job: die Anlässe gehen immer reibungslos über die Bühne. Das Spektrum der Startenden ist schon lange ähnlich, es gäbe aber sicher noch Potential für neue Teilnehmende. Darum ist es wichtig, dass wir mit «Mund zu Mund»-Propaganda oder in den sozialen Medien versuchen, neue Teilnehmende fürs Mitmachen zu animieren. Eine Gruppe, die seit vielen Jahren immer immer an den Abendläufen teilnimmt, kommt von der Stiftung Bad Heustrich, Emdthal. Gerne gebe ich diesem Team in unserem Bulletin eine Bühne, um mehr von ihnen zu erfahren. Die Stiftung Bad Heustrich setzt sich seit 50 Jahren für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ein. Sie bietet ihnen eine umfassende Betreuung, Unterstützung und einen geregelten Alltag. Es können auch 1 – 2 jährige Attestausbildungen und Praktika gemacht werden. In der internen Schule erhalten die KlientInnen schulischen und lebenspraktischen Unterricht. Die Lern- und Wohnhäuser befinden sich am Fusse des Niesens, etwa 1 km nördlich der Talstation der Niesen-Bahn. Jonas Cahenzli hat zusammen mit weiteren BetreuerInnen die Teilnehmenden der Stiftung Bad Heustrich an den Abendlauf vom 30. Mai 2023 begleitet. Ich konnte mit ihm ein paar Worte wechseln. Roland: Wie kommt es dazu, dass du in der Stiftung Bad Heustrich arbeitest? Jonas: Ich bin in Ausbildung zum Sozialpädagogen und arbeite seit 1 ½ Jahren in der Stiftung. In unserem Betrieb gibt es aber Arbeitsmöglichkeiten für Leute aus ganz verschiedenen Richtungen. Was zum Beispiel? Man kann aus der Pflege kommen, einen handwerklichen Background haben, soziale Arbeit machen und vieles mehr. Wir betreiben Werkstätten wie eine Schreinerei, Gartenbau, Brennholzverarbeitung, Gärtnerei, Küche, Wäscherei, Töpferei und Kreativ-Atelier. Wohnen die KlientInnen in der Stiftung? Unter der Woche schon. Grundsätzlich gehen sie aber an den Wochenenden und in den Ferien zu ihren eigenen Familien, zu Gastfamilien, oder sie können ein anderes Betreuungsangebot nutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, während der ganzen Woche in der Stiftung zu leben, das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten können regelmässig ausser Haus gehen. Wir haben 6 interne Wohngruppen und eine Aussenwohngruppe in Spiez, die Wohnschule Aurora. Dort kann man sich, je nach Möglichkeit, auf ein späteres selbständiges Wohnen vorbereiten. Kommen wir zum Sport und zum Laufen. Was hat das für eine Bedeutung? Ein wichtiger Bestandteil des Angebots der Stiftung ist die Förderung von Bewegung und Sport im Alltag. Ich würde sagen, wir sind in diesem Bereich gut aufgestellt. Wir haben viele Mitarbeitende und Bewohner, die an der Durchführung sportlicher Aktivitäten interessiert sind. Sport ist ein Bestandteil der Arbeitszeit, wöchentlich findet das Turnen statt. Wir gehen nach Aeschi ins Schwimmbad. Allgemein nutzen viele BewohnerInnen auch externe Sportangebote, wie Fussball, Fitness, Reiten usw. Und wenn jemand nicht schwimmen kann? Das gibt es kaum. Körperlich sind theoretisch fast alle dazu in der Lage. Wir haben zurzeit niemanden im Rollstuhl. Aber auch abends, also in der Freizeit, gibt’s regelmässig sportliche Aktivitäten wie Fussball oder Unihockey. Wieso kommt ihr immer an die Abendläufe der All Blacks Thun? Es geht in erster Linie nicht um die sportliche Leistung, sondern darum, Freude an der Bewegung zu geben und um die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Menschen aktiv zu sein. Die Teilnahme an den Abendläufen ist für diese Personen auch eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Es ist schön zu sehen, wie der Sport Menschen verbindet und dass All Blacks Thun auch Menschen mit Beeinträchtigungen eine Plattform bieten, um sich sportlich zu betätigen. Das hat nicht nur körperliche, sondern eben auch soziale Komponenten. Alle können davon profitieren, unabhängig der eigenen Fähigkeiten. Heisst das, die Leute nehmen auch gerne am Abendlauf teil?

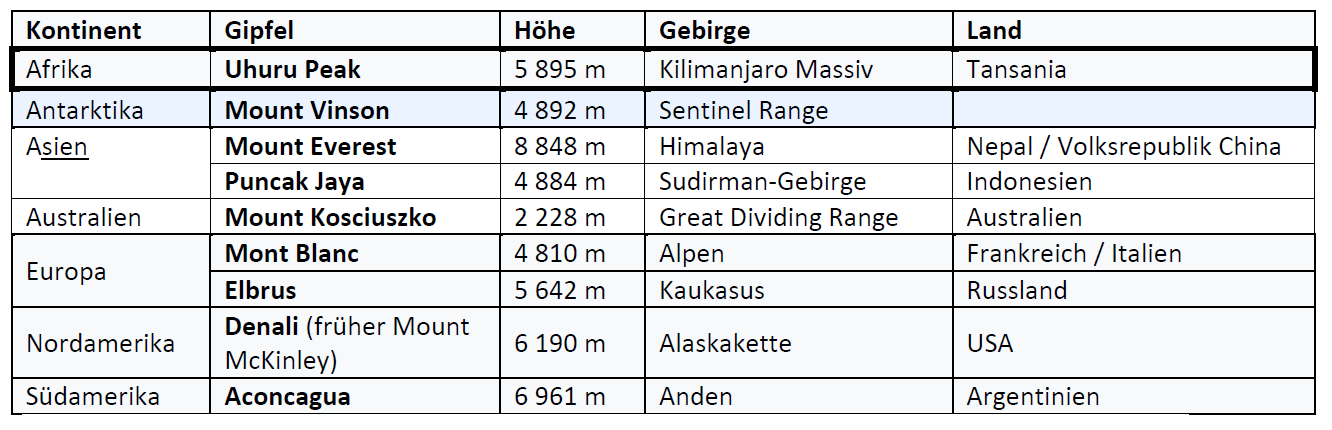

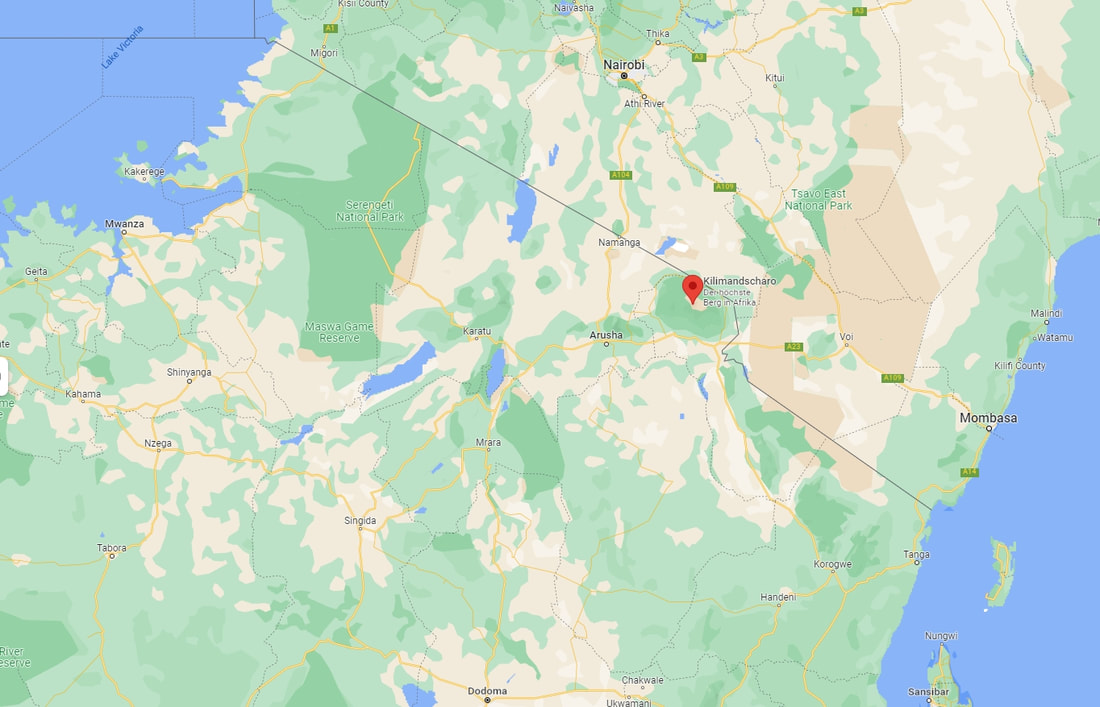

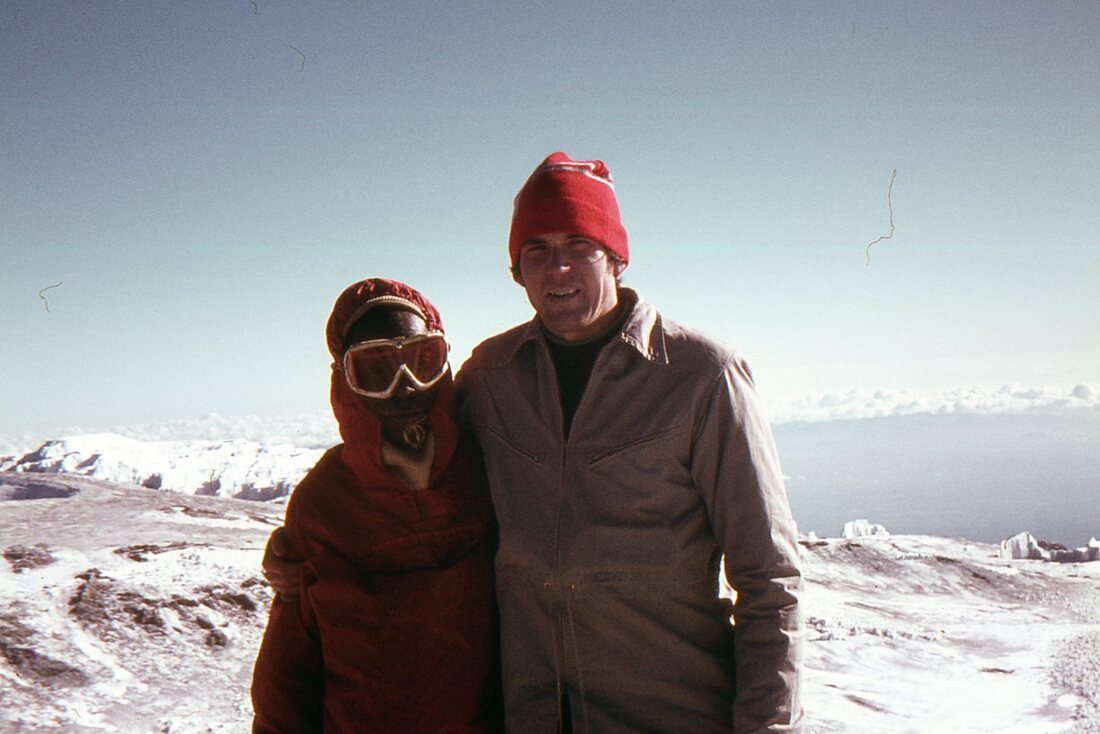

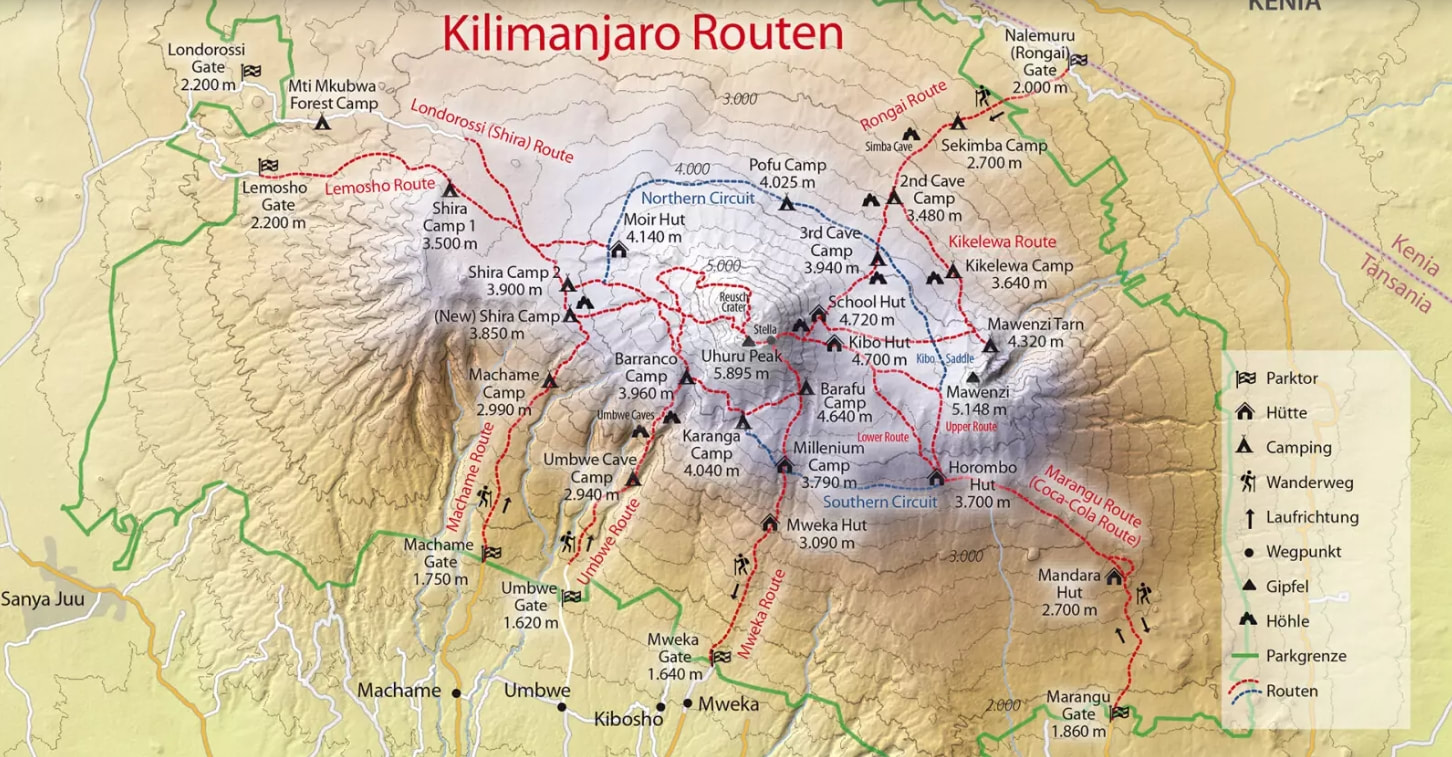

Jene die teilnehmen, kommen sehr gerne. Für sie ist es motivierend, so was zu machen. Hier hat es sogar Zuschauer, die sie anfeuern, und das ist für sie schon noch mal was ganz anderes, etwas echt Cooles! Die Freude an der Bewegung und am Sport ist aber etwas sehr Individuelles, genau gleich wie in der übrigen Gesellschaft auch. Einige treiben sehr gerne Sport, andere weniger. Wir würden auf keinen Fall jemanden dazu drängen mitzumachen, das geschieht auf freiwilliger Basis. Weil sich die Konstellation der Bewohnenden in der Stiftung nicht so schnell verändert, sind es auch immer wieder die gleichen Teilnehmenden. Ist das Ziel der Stiftung, die KlientInnen möglichst so weit zu bringen, dass sie das Leben wieder selber bestreiten können? Wir wollen den KlientInnen eine grösstmögliche Förderung bieten, damit sie in so vielen Bereichen wie möglich eine Selbstständigkeit erreichen. Eine komplette Ablösung ist in den allermeisten Fällen kaum möglich. Es kommt vor, dass jemand die Institution wieder verlassen kann, aber das ist selten, bleibt trotzdem immer unser Bestreben. Eine Selbstständigkeit in gewissen Bereichen zu erlangen, ist hingegen vielfach möglich. Damit möchten wir die Lebensqualität der Leute verbessern. Wenn wir zum Beispiel erreichen können, dass jemand selber auf den Zug gehen kann, um von A nach B zu reisen, bedeutet das schon viel mehr Freiheit und weniger auf andere angewiesen zu sein. So gibt es noch viele andere kleine Dinge, die wir laufend versuchen zu fördern. Heute wollte ein Bewohner selber mit dem Velo vom Bad Heustrich nach Allmendingen fahren, und zwar alleine! Das schien uns ein bisschen heikel. Aber wir haben diesen Wunsch unterstützt. Nun war ich verständlicherweise etwas unruhig, bis ich ihn während unseres Gesprächs ankommen sah. Natürlich ist er jetzt sehr stolz, die Velofahrt nach Thun alleine geschafft zu haben. So individuell die Betreuung heute Abend benötigt wird, so individuell ist sie auch im Alltag. Einige fühlen sich nur mit einer sehr engen Begleitung wohl und andere wiederum brauchen das nicht. Webseite Stiftung Bad Heustrich: Stiftung Bad Heustrich - Kompetenzzentrum für Ausbilden, Arbeiten und Wohnen | Stiftung Bad Heustrich Webseite All Blacks Thun: Startseite All Blacks Thun - Roland Riedener, alle Fotos von den Trekking-Teilnehmern zur Verfügung gestellt - Unter dem Begriff The Seven Summits versteht man den höchsten Berg des jeweiligen Kontinents. Da es insgesamt sieben verschiedene Kontinente gibt, beläuft sich die Liste dementsprechend auch auf sieben Gipfel. Es gibt politische Grenzen und geografische Grenzen. Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen von Grenzen gibt es auch verschiedene Listen zu den Seven Summits. Wo verläuft die Grenze zwischen Ländern, ja sogar, wo verlaufen die Grenzen zwischen den Kontinenten, das ist auch heute noch umstritten, wie wir tragischerweise gerade wieder erfahren. In untenstehender Liste sind deshalb 9 Gipfel aufgeführt und nicht 7. Auch ganz in unserer Nähe, nämlich beim Mont Blanc, ist der Grenzverlauf zwischen Italien und Frankreich sogar heute noch nicht so definiert, dass sich beide Länder damit einverstanden erklären können. Zum Glück wird das dort nicht so heiss gegessen. Auch über die Höhe der Berge wird immer wieder verhandelt. Die Höhenangabe des Mount Everests divergiert immer wieder leicht. Die letzte Messung unternahmen China und Nepal gemeinsam im Jahr 2020. Man einigte sich auf eine Höhe von 8 848,86 m. Von den Seven Summits ist der Mount Kosciusko in Australien sicher am einfachsten zu besteigen. Diese Wanderung wird aber nicht so häufig unter die Füsse genommen. Es gibt in Australien sehr viele Naturparks mit grossen BBQ-Plätzen und mit dem Auto zu erreichen, das ist da weit populärer. Der Uhuru Peak im Kilimanjaro Massiv in Tansania ist der höchste Punkt Afrikas. Dessen Höhe wurde in Reisedokumenten des Jahres 1974 noch mit 6 010 m angegeben, anstatt wie heute mit 5 895 m. Ja, es galt wahrscheinlich damals, den Trekking Tourismus auf diesen Berg in die Gänge zu bringen. 1973 wurde der Kilimanjaro Nationalpark gegründet, er umfasst das gesamte Kilimanjaro Gebirge mit den drei erloschenen Vulkanen Kibo, Mawenzi und Shira. Schon einige All Blacks haben sich ans Abenteuer gewagt, diesen Berg zu besteigen. Das lässt sich gut mit Safari- oder Badeferien in Afrika verbinden. Es folgen Bilder und kurze Berichte unserer Mitglieder zu diesem Trekking auf eine Höhe, in der sie zuvor kaum Erfahrungen gemacht haben. 1974 Roland Riedener Ein Kollege, Mitglied beim Turnverein Unterstrass in Zürich, orientierte mich ein paar Wochen vor Beginn der Reise, dass für dieses «Vereins-Abenteuer» wegen Ausfalls eines Teilnehmers ein Platz für eine Afrika-Tour mit Besteigung des Kilimanjaro frei sei. Es reichte gerade noch, um alle Impfungen zu machen und sich zu organisieren. So ergab sich auch mein erster Flug überhaupt, er führte von Zürich nach Nairobi. Dort angekommen verteilte sich unsere Gruppe von 13 Männern auf zwei VW-Busse mit Fahrer. Es ging auf eine grosse Runde im Gegenuhrzeigersinn rund um das gesamte Kilimanjaro Gebirge. Über die Amboseli- und Serengeti-Nationalparks und viele weitere idyllische Natur- und Tierreservate erreichten wir in mehrtägiger Fahrt Marangu, den Ausgangspunkt unserer Besteigung des Kilimanjaros. Man überwindet auf diesem Trekking ca. 4 500 Höhenmeter und durchwandert insgesamt 5 Klimazonen. Unten angefangen in Farmland, durchquert man den Regenwaldgürtel, der den gesamten Gebirgszug umkreist. Zwischen 2 800 m und 4 000 m kommt Heide- und Moorland, gefolgt von einer alpinen Wüste bis auf eine Höhe von 5 000 m. Hier gibt es fast keine Vegetation mehr, und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nach sind sehr gross. Der Gipfel befindet sich in der arktischen Zone und stellt die eigentliche Herausforderung dar. Die meisten befinden sich auf dieser Höhe ausserhalb ihrer Komfortzone, man muss auch mental bereit sein, während mehr als 12 Stunden ein bisschen zu leiden, sei es im Magen, im Kopf oder einfach wegen der Müdigkeit. Wir waren damals sicher zu schnell unterwegs, im Vergleich zu den heutigen Besteigungsprogrammen. Wir liessen es uns nicht nehmen, immer wieder zu versuchen, vor der Trägergruppe (6 Mann) am nächsten Übernachtungsort anzukommen. Akklimatisierungstage waren keine eingeplant. Das war nicht schlau und rächte sich in den oberen Regionen. Immerhin erreichten alle den Kraterrand am Gilman’s Point, aber nur deren 9 schafften es dann auch noch auf den eigentlichen Gipfel, obwohl wir alle ansonsten recht sportlich unterwegs waren. Dennoch, es war ein überwältigendes Erlebnis, das wir 40 Jahre später an einem gemeinsamen Abend nochmals aufleben liessen. Mit der Weiterfahrt auf Mombasa an der Küste, ein paar Badetagen und der Rückfahrt mit unseren VW-Bussen, jetzt auf geteerten Strassen, zurück nach Nairobi, schloss sich der Kreis. 1994 Rosmarie und Theo Aemmer Aus Anlass von Theo’s 40. Geburtstag buchten wir bei Kaufmann Trekking, Brunnen, eine Kili-Reise vom 02.10. – 17.10.1994. Um das Unterfangen mit einer möglichst guten körperlichen Verfassung in Angriff nehmen zu können, trainierten wir vor allem mit Wanderungen und Velofahren (Joggen war damals noch kein Thema bei uns). Vergleichen lässt sich das mächtige erloschene Vulkanmassiv an der Nordgrenze Tansanias nicht mit unseren Alpen. Für Alpinisten ist das ein langweiliger Berg. Zu klettern gibt es nämlich bei dieser Tour nichts. Eine besondere Herausforderung stellen allerdings die extremen klimatischen Bedingungen dar, denen es beim Besteigen des «Kili» zu trotzen gilt. Während die Temperatur am Fusse des Kilimanjaro über 30° im Schatten beträgt, sinkt sie auf dem 5 895 m hohen Gipfel gut und gerne auf – 20°. Im Marangu-Hotel (Tansania) hatten wir vor der Kili-Besteigung zwei Ruhetage. Am Donnerstag, 6.10.1994 begannen wir unsere Wanderung beim Parkeingang (1 860 m) zu den Mandara-Hütten (2 725 m). 10 km, ca. 5 Std. Am nächsten Tag ging es weiter zu den Horombo-Hütten (3 780 m), 16 km, ca. 6 ½ Std. und von dort anderntags zur Kibo-Hütte (4 750 m), 16 km, 7 ½ Std. Die ersten drei Tagesetappen – begleitet von einheimischen Führern und Trägern – führten durch Regenwald, Savanne und über das «Plateau der Ewigkeit». Bis da war es eine schöne Wanderung, die landschaftlich und von der Vegetation her sehr interessant und abwechslungsreich war. Die Gipfeletappe fand am Sonntag, 9. Oktober 1994 statt, 4 km, ca. 7 Std. bis Gilman’s Point (5 680 m) und noch 2 km, ca. 1 ½ Std. bis Uhuru-Peak (5 895 m). Diese Etappe war mühsam und kräfteraubend. Der steile Weg zum Krater führte über loses Lavagestein, auf dem wir vergeblich nach einem festen Tritt suchten. Nach rund 8 ½ Std. Aufstieg erreichten wir den Uhuru Peak, die Freiheitsspitze. Unsere Müdigkeit wurde von den überwältigenden Eindrücken verdrängt, und wir waren alle sehr glücklich. Grad anschliessend marschierten wir via Kibo-Hütte zu den Horombo-Hütten, 5 – 6 Std. Alles in allem rund 3 000 Höhenmeter, 26 km Laufdistanz und 12 – 14 Std. Marschzeit. Am letzten Tag wanderten wir zum Parkeingang (1 860 m), 25 km, ca. 6 ¼ Std. und kehrten ins Marangu-Hotel zurück. Am Dienstag, 11. Oktober 1994 fuhren wir für eine Safari zum Tarangire-Park und Ngorongoro-Krater, wo wir 4 Tage verbrachten. Von Nairobi ging es mit dem Nachtzug nach Mombasa. Im Küstenhotel Two Fishes machten Theo und ich ein paar Tage Badeferien und Ausflüge ins Hinterland. 1996 Roland Meier Auch er hat am Kilimanjaro seine Spuren hinterlassen! 2005 Anita & Manfred Wenger, Susanna Trösch mit Fabio und Annemarie Messerli Wir, Susanna Trösch, Annemarie Messerli, Manfred und ich waren im November 2005 mit einer 12er Gruppe auf dem Kili. Fabio hat alles organisiert. Wir waren 9 Frauen und 3 Männer, alles Personen aus der Region, alles Bekannte von Susanna Trösch und Fabio Aspali. Von Anfang April bis im Oktober haben wir im Berner Oberland ca. alle 3 Wochen Vorbereitungstouren gemacht. In Tansania ging es zuerst auf eine 2-tägige Vorbereitungstour auf den Mont Meru (4 566 m). Danach über die Machame-Route (eine Zeltroute) auf den Kilimanjaro. Durch die gute Vorbereitung haben alle 12 Teilnehmer den Gipfel erreicht. Unsere Übernachtungen: 1. Nacht Machame Camp (2 850 m) 2. Nacht Shiraplateau (3 850 m) 3. Nacht Barranco Camp (3 890 m, vorher noch mit einem Aufstieg auf 4 400 m) 4. Nacht Barafu Camp (4 450 m, anschliessend Gipfeltag 5 895 m)  Bei grosser Kälte und nach 6-stündigem Aufstieg in der Finsternis erreichten wir den Stella Point am Kraterrand und kurz danach den höchsten Punkt, den Uhuru Peak. In vorderer Reihe von r.n.l. Manfred Wenger (leicht erhöht), Fabio Aspali, Susanna Trösch und Annemarie Messerli. Zweite von rechts in hinterer Reihe Anita Wenger. Anschliessend an die Kili-Besteigung gab es zur Belohnung noch ein Plauschprogramm mit Safari. 2013 Marie-Louise & Hans Lauener, Annemarie & Bruno Wittwer und Hanna Frei Wir buchten unsere Reise vom 13. bis 28. Januar 2013 beim Reiseveranstalter Aktivferien AG. Den Kili bestiegen wir auf der Hüttenroute (Marangu-Route). Am Gate von Marangu zum Kilimanjoro Nationalpark wurden wir von unseren Führern und Trägern erwartet. Los ging´s zur Mandarahütte durch den Urwald-Gürtel. Abrupt wechselte am nächsten Tag die Landschaft ihr Gesicht, es gibt noch Ginster, Erikabüsche und unendlich viel Steppengras. Je höher wir kamen, desto karger wurde die Vegetation. In der Horombohütte auf 3 718 m übernachteten wir dann zweimal. An diesem zusätzlichen Tag stiegen wir bis auf 4 400 m zum Kibosattel und dann wieder zurück zur Hütte, vorbei am Zebrafelsen. So konnten wir uns besser an die Höhe gewöhnen. Auf ging’s zur Kibohütte auf 4 720 m, wir durchquerten die von Lavasteinen übersäte Wüste. Abmarsch zum Uhuru Peak um Mitternacht. Kurz vor Tagesanbruch erreichten wir den Gilman’s Point auf 5 715 m, weiter ging es zum Gipfel auf 5 895 m. Nach kurzem Aufenhalt mussten wir den höchsten Berg Afrikas wegen der grossen Höhe wieder Richtung Horombohütte verlassen. Jetzt ging es auf gleichem Weg wieder zurück nach Marangu, wo am frühen Abend noch ein Führer-Trägerfest veranstaltet wurde. Das Motto unseres Bündner Bergführers hiess «pole, pole!», langsam, langsam. So erreichten wir die Hütten und den Gipfel problemlos. Es bleibt uns ein wunderschönes, unvergessliches Trekking am Kilimanjaro in Erinnerung. Anschliessend machten wir noch eine Safari zum Ngorongoro Krater und dem Tarangire Nationalpark. Mit einem 2-tägigen Aufenthalt auf der kleinen Koralleninsel «Chale Island», nur 600 m von der Küste Kenias entfernt, gingen unsere Afrika-Ferien zu Ende. 2018 Otto Löffler Im Februar 2018 stiegen Susanne und ich in einem 6 Tage dauernden Trekking auf den Kilimanjaro. Auch wir waren auf der Marangu-Route unterwegs. In der Kibo Hütte auf 4 703 m, der letzten Hütte vor dem vor dem Gipfeltag, war es dann nicht mehr so gemütlich. Viel kann nicht geschlafen werden, weil es zu kalt ist, die Luft etwas knapp zu sein scheint und vor allem wegen der Erwartung der Tagwacht um 24.00 Uhr, was sowieso keinen Schlaf zulässt. Tag 5 bricht also um Mitternacht an. Eine Stunde später laufen wir ganz, ganz langsam los. Ein endloser, unglaublich schöner Sternenhimmel begleitet uns bis kurz vor der Morgendämmerung. Wir steigen hoch bis zum berühmten Gilman’s Point auf 5 715 m. Von hier gilt es noch die letzten 200 Höhenmeter zu bezwingen, entlang dem Kraterrand, vorbei an Schnee- und Gletscherfeldern. Ein glutroter Sonnenaufgang im Rücken und vor uns das Ziel – der Uhuru Peak auf 5 895 m. Alle Teilnehmer sind in ihren Emotionen sehr, sehr glücklich und zufrieden. Da oben zu sein, auf dem Mount Kilimanjaro war wunderbar und wird immer in schöner und hoch motivierender Erinnerung bleiben. Während wir 1974 auf dem Kilimanjaro Trekking tagelang niemandem begegneten, ist zu lesen, dass heute pro Jahr bis zu 50 000 Personen den Berg besteigen. Und prompt sind dazu (wie fast zu allem) auch kritische, ja gar missgünstige Kommentare im Internet zu finden. Viele würden den Berg nur aus Prestigegründen besteigen, es sei zu kommerzialisiert usw. Auch wenn es denn so wäre, sehe ich nicht per se etwas Schlechtes dabei. Das Gebiet ist 1987 zu einem Unesco Weltnaturerbe erklärt worden, was auch eine gewisse Sicherheit gibt, dass die Landschaft intakt bleiben muss und nicht Schaden nehmen sollte.

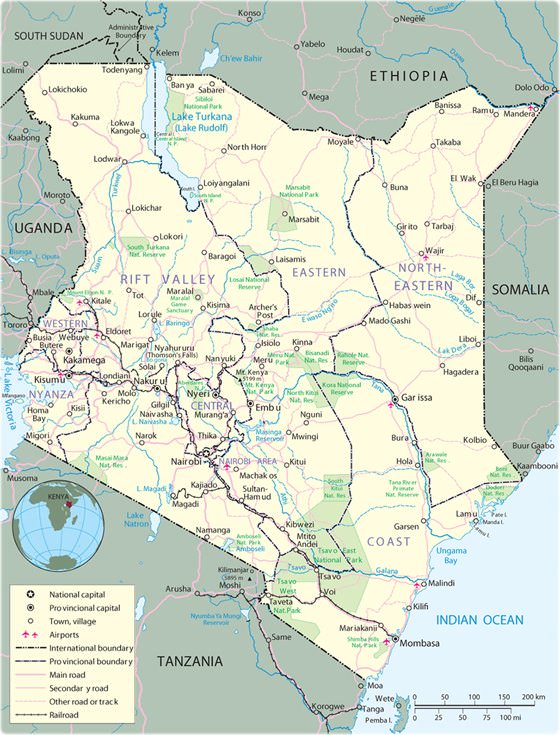

Der Kilimanjaro Nationalpark ist ca. halb so gross wie das ganze Berner Oberland, bietet also schon etwas Platz. Im Oberland gibt es viele Berge, die von viel, viel mehr Leuten besucht werden. Ich befürchte, stünde der Berg bei uns, gäbe es sicher Transportmittel bis auf 4 000 m Höhe. Es wird vieles unternommen, um den Trekking-Tourismus am Kilimanjaro unter Kontrolle zu behalten. Die Besteigung ist gebührenpflichtig, zudem ist die Beauftragung eines Führers sowie die Beschäftigung einheimischer Träger vorgeschrieben. Ich kann mich erinnern, dass wir das Holz zum Kochen von ganz unten mitgetragen haben, auch im Regenwald durfte nichts mitgenommen werden. Der ganze anfallende Müll wurde von den Trägern zurückgenommen. Es ist sicher verfehlt, wenn Personen, die noch nie einen mehrtägigen Marsch unternommen haben, sich auf dieses Abenteuer einlassen. Sonst gibt es eben unerwünschte Bilder, die Kritikern Nahrung bieten. Es ist zu lesen, dass insgesamt nur die Hälfte aller Teilnehmer den Kraterrand erreichen. Das zeigt schon, wie mangelhaft vorbereitet sich manche an das Vorhaben wagen. Es kann ja immer was passieren und doch, von All Blacks Thun haben meines Wissens alle mindestens den Kraterrand erreicht. Ja, es ist halt doch so, wenn man mal einen «fast» 6 000 er bestiegen hat, ist man eben schon ein wenig stolz :-) - Joelle Hänni & Roland Riedener, alle Bilder von Joelle Hänni - Erst seit 2022 in unserem Verein und schon ein Trainingslager in Kenia besucht? Das muss ja ein Profi sein, der, oder besser die unserem Verein beigetreten ist! Schon ein bisschen krass, da fragen wir mal nach. Joelle: Ja, einen Beruf habe ich, ich arbeite als Fachfrau Betreuung Kind in einer Kita in Thun und bin auch Lehrlingsbetreuerin. In Kenia giltst du als Musungu! (eine Person europäischer Herkunft oder eben eine weisse Frau) Joelle: Ja, eine aus Heimberg, da bin ich aufgewachsen. Schon immer machte ich gerne Sport, besonders das Laufen hat mir immer sehr gefallen. Neben Ausbildung, Musik-, Gesangs- und Klavierstunden blieb mir zeitweise nicht mehr so viel Zeit. Seit ich aber aus der Lehre bin, mache ich sehr gerne mehr Sport und das vor allem im Team, in einer Gruppe. Meine neue Freiheit habe ich aber auch für das Reisen genutzt. Neben einem Sprachaufenthalt besuchte ich mit einer Gruppe von Freunden auch verschiedene Unterstützungsprogramme für Kinder im Ausland. Ich war zum Beispiel einen Monat in Südafrika und lernte dort ein Projekt kennen, das in den Townships aktiv ist. In Äthiopien war es ein Projekt, das alleinerziehende Mütter unterstützt, die aufgrund ihrer Armut Hilfe brauchen; im Libanon arbeitete ich mit Flüchtlingsfamilien aus Syrien zusammen. Mit Grossen und Kleinen hatte ich auch bei einem 3-monatigen Einsatz im Strandbad Thun zu tun. Als ich vom Reisen zurückkam und wieder in der gleichen Kita zu arbeiten begann, wo ich schon meine Ausbildung absolviert hatte, hörte ich von den «All Blacks» durch den Vater eines Kindes in der Kita. Er hat mir diesen Verein empfohlen. Da besuchte ich ein Training, und es hat mir sehr gefallen, sofort habe ich mich wohl gefühlt. Wir sind ein paar junge coole Frauen, vom Alter und vom Leistungsniveau her ähnlich, es harmoniert einfach. Seither gehe ich am Montag ins Krafttraining bei Res Ryser und Anina Zangger in der Strättlighalle oder im Sommer im Lachenstadion, und am Mittwoch ins Bahntraining oder auf einen Dauerlauf, auch ab dem Lachenstadion. Manchmal gehe ich auch alleine laufen oder treffe mich mit meinen Trainingskolleginnen der «All Blacks» für zusätzliche Laufeinheiten oder sonstige sportliche Aktivitäten. Wie kamst du dazu, die Tage um den Jahreswechsel 2022 / 2023 in Kaptagat in Kenia zu verbringen? Sicher hat geholfen, dass ich durch verschiedene Reisen sowieso schon eine Leidenschaft für Afrika entwickelt hatte. Dann ist da noch mein Onkel, selber ein ambitionierter Hobbysportler und manchmal auch ein bisschen mein Trainer. Er besucht immer wieder mal dieses Läufercamp in Kaptagat, zum Trainieren und um im Betrieb mitzuhelfen. Wie muss man sich Kaptagat und das Camp vorstellen? Kaptagat ist nicht eine Stadt, wie man sich vorstellt, sondern ein hügeliges, ländliches Gebiet mit einer charakteristisch rot-braunen, sandigen Erde. In der Nähe gibt es auch einen wunderschönen Pinienwald. Es liegt in der Provinz Rift Valley im Osten von Kenia auf einer Höhe von 2400 Metern und hat ein kühles, gemässigtes Klima. Die grossartigen Möglichkeiten zum Laufen haben einige der weltbesten Langstreckenläufer hervorgebracht. Es gibt unzählige Trainingscamps. Nur etwa 20 km weg befindet sich Eldoret, und auch Iten liegt nur in etwa 50 km Entfernung. Das sind die beiden eigentlichen Läuferhochburgen in Kenia. Aber auch in Kaptagat ist es unerhört eindrücklich, am Morgen früh in den Wäldern zu trainieren. Fortwährend rauschen Läufergruppen an dir vorbei, fast alle sind Spitzenathleten. Das Camp, wo ich war, heisst «Complete Sports Athletics Training Centre». Alles in allem wohnen und trainieren hier etwa 60 AthletInnen und ein Staff von etwa 15 Leuten. Es wurde 2012 eröffnet und besteht momentan aus zwei Häusern, ein drittes ist im Bau. Es soll später auch als Athletenhotel dienen, damit die Camp-Bewohner Gelegenheit haben, mit internationalen Athleten Kontakte zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen. Fast alle Leute hier in Kaptagat, auch die Läufer, sind ebenfalls Kleinbauern. So ist das Camp eigentlich auch ein Bauernhof, wo man Nahrungsmittel anpflanzt und Tiere hält. Ein Koch ist angestellt, er hat das mit der einfachen, ortsüblichen Verpflegung voll im Griff. Die Milch wird vom Nachbarsjungen mit seinem Velo geliefert. Hier habe ich auch gelernt, mein erstes Huhn selber zu schlachten. Das Ziel des Camps ist, jungen, ambitionierten AthletInnen zu helfen, ihr Potential zu entwickeln, ihnen durch den Laufsport eine Perspektive zu geben. An den Sporttagen der Highschools oder an den Crossläufen werden AthletInnen mit Potenzial ausgemacht und ins Camp eingeladen. Das wird immer wahrgenommen, ergibt sich dadurch doch die Chance zu einem besseren Leben und zu einem geregelten Alltag. Sie lernen, für sich Verantwortung zu übernehmen und mit der notwendigen Disziplin zu leben, um erfolgreich zu werden. Mancher kommt ins Camp ohne Schuhe oder sonstige Laufausrüstung. Das ändert dann, man bekommt richtiges Essen, Coaching und Ausrüstung. Es herrscht aber auch ein strikter Tagesplan, man muss zur Zeit bereit sein für die Trainings, für das Essen usw. Ein normaler Tag startet um 5.40 Uhr, man macht sich bereit für das Training. Um 6 Uhr geht es los. Man rennt für vielleicht 20 km, nimmt eine Dusche und geniesst das Frühstück, Brot und, was so ihr Energy Drink ist: Schwarztee mit Zucker und Milch, das trinken sie dauernd. Um 10 Uhr gibt es das zweite Training: eher Tempotrainings mit Intervallen oder ähnliche Formen. Dann am Nachmittag um 15 Uhr noch eine dritte Einheit mit z. B. Schnelligkeit, Kraft und Koordination. Dazwischen heisst es relaxen, vielleicht ein bisschen schlafen oder sich eine Massage gönnen. Es gibt am Tag drei Mahlzeiten, die man gemeinsam einnimmt. Im Camp gibt es zwar unterschiedliche Leistungsgruppen, jedoch wird im täglichen Leben kein Unterschied gemacht. Die Atmosphäre ist sehr kollegial, und alle werden gleichbehandelt. Man weiss wieso man hier ist, motiviert sich gegenseitig, nutzt die freie Zeit, um Körper und Geist zu regenerieren und achtet auf viel Erholung und Schlaf. Auch ich kam richtig zur Ruhe dort. Man ist so geerdet durch dieses einfache Leben. Man pflanzt sein Essen selber an, erntet es und lebt davon. Abwaschen tut man an einem Brunnen neben den Kühen, alles ist so einfach, die Resten bekommen direkt die Tiere. Da hast du auch an den Trainings teilgenommen? Ja, aber in einem Umfang und in einer Intensität, die mir entspricht. Einige der Coaches sind Spitzenathleten, mit ihnen kann man sich auch gut auf Englisch verständigen. Sie sind manchmal mit mir hinter dem Pulk hergerannt, haben mich beobachtet und mir wertvolle Tipps gegeben. Vielfach ist mein Onkel den Läufern mit dem Truck hinterhergefahren. Wenn ich dann genug hatte, setzte ich mich hinten drauf. Es ist dann schon sehr, sehr eindrücklich, den Läufern zu folgen, so mit 20 km/h! Das Camp kann auf nationaler Ebene schon viele sportliche Erfolge vorweisen z. B. an den kenianischen Meisterschaften und auch auf internationaler Ebene. Noah Kipkemboi zum Beispiel, er war einer der Tempomacher beim «sub 2 hours»-Marathon von Eliud Kipchoge in Italien im Jahr 2017. Eliud selber trainiert im Global Camp nur etwa 1 km vom Complete Sports Camp entfernt. Nicht wenige schaffen es, nach der Ausbildung vom Sport leben zu können. Schon viele haben den Halbmarathon unter 1 Stunde absolviert. Einige der ehemaligen Athleten trainieren heute im Global Camp mit Eliud Kipchoge.

Kürzlich ist das Camp vom kenianischen Laufverband anerkannt worden, will heissen, jetzt bekommen sie auch finanzielle Unterstützung durch den Staat. Ansonsten ist das Projekt als gemeinnütziger Verein organisiert und lebt von Spenden. Was nimmst du mit nach Hause? Es sind einmal die rot-braun gefärbten Laufschuhe. Erst putzte ich diese noch nach den Läufen, aber das habe ich dann bald aufgegeben! Dann ist es die Erfahrung, wie man aus einfachsten Verhältnissen heraus mit Motivation und Willenskraft solche Spitzenleistungen erbringen kann. Es war ein interessanter Einblick in die Welt des Lauf-Spitzensports. Ich lernte auch, wie wichtig es ist, zur inneren Ruhe zu finden. Natürlich kann ich mich wegen ein paar Trainings läuferisch jetzt nicht gross verbessern, aber es war das Abenteuer und die Erfahrung, das mich begeistert hat. Vor allem hat mich beeindruckt, wie die AthletInnen alles geben und unglaublich hart trainieren. Wie kompliziert ist die Reise auf Kaptagat, und wie ist das mit der Verständigung und dem Essen? Weil ich schon zuvor in Afrika unterwegs war, hatte ich bereits einige Impfungen. Für Kenia machte ich noch die Gelbfieberimpfung und nahm während meines Aufenthalts in Kaptagat Malaria-Prophylaxe. Das war zwar nicht zwingend, weil es auf 2400 m ü. M. nicht mehr viele Moskitos gibt. Zu erreichen ist das Camp mit einem Flug auf Nairobi, gefolgt von einem Inlandflug auf Eldoret und einer 1-stündigen Autofahrt auf Kaptagat. Mit dem Auto ab Nairobi ginge es etwa 6 Std., aber immerhin auf geteerten Strassen. Die Leute mit besserer Schulbildung reden etwas Englisch, ansonsten ist die Umgangssprache Suhaeli. Davon kann ich auch einige Worte. Wenn nötig traf man sich in der Mitte und hilft einander. Das Camp hat zwar eigenes Wasser, trinken durfte ich aber nur Mineralwasser aus der Flasche. Das einfache, natürliche, lokale Essen im Camp kann man gut zu sich nehmen. Besonders Ugali, eine typisch kenianische Mahlzeit – aus Maisgriess und Wasser hergestellt und mit verschiedenen Beilagen wie Gemüse und Fleisch serviert – wird täglich gegessen. Ugali ist sehr nahrhaft und energiereich und ist deshalb eine beliebte Mahlzeit für Sportler und Arbeiter. Als weisse Frau ist man im ländlichen Kaptagat, ausserhalb des Camps, schon etwas Spezielles, eben eine «Musungu» wie eingangs erwähnt. Nicht, dass ich jetzt vor Kriminalität Angst gehabt hätte, aber man wird gut beobachtet und häufig angesprochen. Die Männer sehen in einem die Möglichkeit eines Tickets für Europa oder Amerika, auf Geld und auf ein besseres Leben. Man kann es verstehen. In Eldoret, einer Stadt mit fast einer halben Million Einwohner, ist das schon anders, da ginge ich jetzt wahrscheinlich auch alleine einkaufen. Durch die Beziehungen meines Onkels konnte ich auch einen Pickup benutzen. Es herrscht Linksverkehr in Kenia, und das Autofahren auf den rot-braunen sandigen Strassen war für mich ein Abenteuer. Man grüsst sich durch Hupen, und man regelt durch Hupen den Verkehr und man hupt, weil man einfach Freude am Fahren hat. Und zum Schluss noch, wie sieht es aus mit Löwen, Affen und allerhand anderen Tieren, die in der Wildnis Afrikas leben? Da hatte ich jetzt keine Begegnungen! Es hat so viele Läufer unterwegs, da wäre es eher so, dass die Tiere Angst hätten. Du musst dir vorstellen, es ist, wie wenn du durchs Bälliz als normaler Fussgänger schlenderst und all die Leute um dich herum wären als Läufer unterwegs. Immer wieder hat es Athletencamps. Riesenspinnen richteten sich schon immer wieder ein in meinem Zimmer, aber von denen muss man eigentlich keine Angst haben… - Corinne Saurer, Hanna Frei, Hélène Grossenbacher, Manuel Walker, Martina Scheidegger und Sonja Walthert - Corinne Saurer: Nachdem ich seit 2015 jährlich nach Gran Canaria an den Transgrancanaria reise und mehrmals von All Blacks-Mitgliedern darauf angesprochen wurde, bot ich an, im 2023 eine Laufreise zu organisieren. Im Mai 2022 folgte die erste Info im Clublokal. Rund zwei Handvoll Mitglieder interessierten sich für Informationen über diesen Lauf. Einige davon kamen an die erste Information, andere baten um die Informationen via Mail. Im September 2022 trafen wir uns zum zweiten Mal. Alle, welche eine Teilnahme planten, kamen nochmals für einen Austausch zusammen und informierten einander, welche Distanz sie absolvieren wollten und welche Reisedaten sie planten. Es wurde also konkret! Sechs Personen (Corinne, Hanna, Hélène, Manuel, Martina und Sonja) buchten für drei verschiedene Distanzen je einen Startplatz am Transgrancanaria 2023. Manuel Walker registrierte sich für den Hauptlauf, den Classic (128 km, 7000 HM), Hanna Frei, Hélène Grossenbacher, Martina Scheidegger (die Partnerin von Manuel) und ich für den Marathon (45 km, 1900 HM), und Sonja Walthert für den Promo (12 km, 725HM). Nachdem die Startplätze gebucht waren, folgten die Reservationen der Unterkünfte und Flüge. Nun waren wir sechs Unternehmungsfreudigen schon fast startklar. Natürlich hing alles noch vom Training ab. Im November 2022 traf im Chat die Nachricht ein, dass Hélène im Januar 2023 den Meniskus operieren müsse und somit den Marathon nicht laufen könne. Zum Glück entschied sich Hélène, trotzdem auf die Reise mitzugehen. Ende Dezember 2022 musste ich mir dann eingestehen, dass ich im Februar 2023 nicht für einen Marathon bereit sein werde. So entschieden Hélène und ich, unsere Laufdistanz auf die kürzeste Distanz umzumelden. Statt der 45 km wollten wir doch wenigstens die 12 km marschieren. Eine Woche vor der Abreise erlitt Manuel eine Verletzung, worauf ihm der Arzt dringend abriet, einen so langen und anspruchsvollen Lauf zu absolvieren. Somit änderte auch Manuel seinen Plan und wurde vom Läufer zum Begleiter. Und los geht’s! Am 17. Februar 2023 nahm Sonja Walthert als Erste die Reise auf die Kanaren in Angriff. Am 21. Februar folgten ihr Hanna, Hélène und ich auf Gran Canaria. Der erste Schritt führte uns am Tag nach der Ankunft zur Startnummernausgabe. Anschliessend teilten wir unsere Vorfreude an einem gemeinsamen Nachmittag am Meer mit Imbiss und Baden. Am Abend hiess es bereits vorbereiten und packen. Denn am Morgen vom Donnerstag war in Artenara der Start für die kürzeste Distanz des Anlasses (12 km, 725 HM), nach Tejeda geplant. Sonja Walthert: Als der Car in Maspalomas startete, war ich schon etwas nervös, da ich noch nie im Leben einen solchen Lauf im Ausland erlebt hatte. Die Fahrt war sehr kurvenreich und je näher wir ins Zentrum von Gran Canaria nach Artenara kamen, je regnerischer wurde es! Beim Start froren Corinne, Hélène und ich schon etwas! Kaum waren wir gestartet, merkte ich, dass ich wohl auch besser die Walkingstöcke mitgenommen hätte! Fast der ganze Lauf schlängelte sich durch enge Bergwege, die durch den Regen total «pfludig» wurden und mir so sehr gefährlich vorkamen. Ich musste sehr aufpassen, landete trotzdem einmal auf dem Hintern und walkte wirklich fast während des ganzen Laufs. Die Landschaft war sehr vielfältig z. B. Mandelbäume in der Blüte und Zitronen- und Mandarinenbäume mit reifen Früchten, herzige Dörfer mit ihren weissen Häuschen, einmal musste man aufpassen, dass man nicht die Hühner auf einem Hof überrennt! Um das alles geniessen zu können und ohne zu viele blaue Flecken (wegen Sturzgefahr) ans Ziel zu kommen, war mir die Zeit ziemlich egal! Nach 12 km war ich schon etwas froh, in Tejeda angekommen zu sein! Die angebotenen Orangenhälften und Bananen schmeckten herrlich, da sie auch von Tejeda stammten! Kleine grüne Bananen von Gran Canaria sind eine Spezialität! Was ich noch erwähnen will: Corinne hat Andie, einen Kollegen aus Lörrach getroffen, und dessen Jacke durfte ich zweimal anziehen, worum ich sehr dankbar war. Da wir in Maspalomas schöne Temperaturen für kurzärmlig und ohne Socken hatten, unterschätzte ich die Kälte in den Bergen! Ich hatte noch die Gelegenheit, in einem Restaurant 2 kg Orangen von Tejeda zu kaufen für 2.6 €, und um halb 5 Uhr fuhr dann der Car wieder ca. 1,5 Std. die kurvenreiche Strecke retour. Hélène Grossenbacher: Anfänglich wollte ich mit Hanna die 45 km bewältigen, aber meistens kommt es anders als man plant. Nach einem guten Sommer mit schönen Läufen habe ich mich am Meniskus verletzt. Dieser musste 6 Wochen vor dem Lauf operiert werden, aber ich konnte trotzdem mit Corinne den 12 km Lauf machen. An diesem Tag war es trüb, kalt und windig. Etwa wie in der Schweiz… Der Weg war rutschig und schlammig. Zum Glück hatten wir Stöcke dabei… Wir haben uns Zeit genommen, haben die schönen blühenden Mandelbäume und die durch den Regen grüne Vegetation bewundert. Es war ein schönes Erlebnis. Danke Corinne! Zur selben Zeit, während wir drei (Hélène, Sonja und Corinne) am Donnerstag noch auf unserem Lauf waren, trafen Manuel und seine Lebenspartnerin Martina auf der Insel ein. Gemeinsam genossen wir als Gruppe ein feines Abendessen am Meer. Für die einen galt es, Energie zurückzuführen und für die anderen war es das Pasta-Essen am Vorabend des Laufes. Denn am Folgetag stand der Marathon auf dem Programm. Für diese Distanz galt es für Hanni und Martina ernst. Nach dem Essen machten sie sich auf den Heimweg zum Ausruhen, Packen und mentalen Vorbereiten, während Hélène und ich den Abend noch bei einem Drink am Meer ausklingen liessen. Hanna Frei: TransGranCanaria 24. Februar 2023 / + 1900 Höhenmeter / - 2900 Höhenmeter Mein grosses Ziel, die 45 km zu finishen. Ich liege gemütlich am Pool, die Sonne scheint mir ins Gesicht, herrlich! Zeit, den Lauf Revue passieren zu lassen. Steine-Steine-Steine. In allen Grössen, Formen und Farben. Das sind in den nächsten Stunden meine steten Begleiter. Um 9.30 Uhr ist der Start in Tejeda geplant. Es regnet ein bisschen. Den Regenbogen auf der gegenüberliegenden Seite nehme ich als gutes Omen. Irgendwann laufen die Ersten los, habe den Startschuss wohl verpasst. Nach ca. 1 km gibt's einen Stau, Zeit die Regenjacke auszuziehen (brauche sie auch nicht wieder). Kurze Zeit später kommt der erste happige Aufstieg. Zum Teil ist es glitschig zwischen den Steinen, jeder Schritt muss wohl überlegt sein. Dann kommt der Roque Nublo in Sicht, wunderschön anzuschauen, aber der Aufstieg ist schmal und steinig. Oh... Überraschung !!! Wer steht da mitten auf dem Weg, mit der Kamera in der Hand, meine Laufkollegin Hélène und ein Stück weiter noch zwei weitere Fans, Corinne und Manuel. Sie unterstützen mich auch bei der zweiten Verpflegungsstelle. Ein riesiger Aufsteller. Danke euch dreien. Über viele Steine bergauf und bergab geht's weiter. Habe schnell gemerkt, dass ich auf der anspruchsvollen Strecke nicht meine geplante Zeit laufen kann. Macht nichts, dann kommt halt Plan B zur Anwendung, der da wäre: Gesund im Ziel ankommen. Die wunderschöne Landschaft kann ich nur zeitweise geniessen, muss ich doch immer auf den unebenen Boden achten. Steine-Steine-Steine. Nach der 3. und letzten Verpflegung geht's nochmals den Berg hoch und dann hinunter in ein langes ausgetrocknetes Bachbett. Es wird immer dunkler hier unten, ich kann nicht mehr viel sehen. Zum Glück haben in der Gruppe, in der ich seit ein paar Kilometern mitlaufe, zwei Schlaue ein Licht dabei. Ich hänge mich hinten an und habe so ein wenig Licht. Oh, plötzlich kommt ein Licht von vorne. Ein Helfer hat die Not erkannt, einen Sack mit Taschenlampen organisiert, und ist den langsameren Läufern entgegengelaufen. Mit einem Licht in der Hand geht's wieder viel besser. Bald schon ist das Bachbett zu Ende, und wir kommen auf einen schmalen Pfad. In der Ferne sind die Lichter vom Maspalomas zu sehen, das Ziel nicht mehr weit. Nochmals etwas Tempo zulegen und schon ist der blaue Teppich da. Endlich, mein Ziel ist erreicht! Werde von meinen Laufkolleginnen überschwänglich in Empfang genommen. Mit der Medaille um den Hals sind die Strapazen schnell vergessen. Das war aber ein richtiges Abenteuer. Ein grosses Dankeschön an alle die mich unterstützt haben. Martina Scheidegger: Der TransGranCanaria 2023 Erlebnis pur Wie so oft bin ich mit an Bord, mein Freund Walker Manuel hat mich wieder «mitgeschleppt» J. Eines Abends eröffnete er mir seinen Plan, auf Gran Canaria einen Ultra zu laufen. Zuerst traute ich meinen Ohren nicht. Dann habe ich mich entschieden, wenn ich schon soweit fliege, dann werde ich auch an einem Lauf teilnehmen. Also entschied ich mich für die Marathon-Disziplin. Für mich persönlich die längste je gelaufene Distanz. Das Abenteuer kann also beginnen. Für unseren Start am Freitag wurden wir zuerst mit dem Car 1,5 Std nach Tejeda gefahren. Das war schon das erste Erlebnis. Schon mal wie die Chauffeure diese Busse durch die engen Kurven schlängelten. Bis zum Startschuss hat es noch geregnet, zum Glück ist meine Angst vor rutschigen Trails ausgeblieben, die Steine und Wege waren, trotz der Nässe, ziemlich griffig. Das erste Highlight und wahrscheinlich der bekannteste Teil des Marathons, der Roque Nublo, war leider im Nebel. Dafür sorgten Manuel, Hélène und Corinne bei Kilometer 10 für die erste Überraschung und feuerten mich lautstark an. Der nächste Aufstieg stand bevor, und oben hat uns die Sonne begrüsst. Es war sehr überwältigend, die Insel zeigte sich mehr und mehr von ihrer schönsten Seite. Bei Ayagaures, Kilometer 30, kam vom vielen Runterrennen die erste Müdigkeitskrise in den Augen und im Kopf. Die Trails waren teils sehr technisch, und man musste sich gut konzentrieren. Die letzten ca. 10 km führten durch das berühmt berüchtigte Flussbett. Ab und zu konnte man rennen, aber oft musste ich gehen, das Risiko noch einen Misstritt einzufangen wollte ich nicht eingehen. Die Beine waren mittlerweile auf «Autopilot». Einfach rennen und ins Ziel kommen, denn meine Wunschzeit könnte aufgehen. Und so hat es dann auch gereicht, unter 7 Stunden ins Ziel zu kommen. 6.58 Std. – ein wahnsinniges Erlebnis, das mich doch mit viel Stolz erfüllt, alles ist so gut gelaufen! Es war sehr emotional mit vielen Hochs und Tiefs in der Vorbereitung, und ich doch bis eine Woche vor dem Start nicht wusste, ob es mein rechtes Bein mitmachen würde, oder ob ich allenfalls nur gehen könnte. Es hat super Spass gemacht und war eine grossartige Erfahrung! Und, ich durfte wieder neue, coole Leute kennenlernen. Manuel Walker: Manchmal kommt alles anders… Nun stehe ich da in Jeans und Pullover im Regen. Zusammen mit Corinne und Hélène warten wir auf Martina und Hanna beim Parkplatz des Roque Nublo. Die beiden laufen die 45 km-Strecke mit 1900 positiven und 2900 negativen Höhenmetern. Auch wenn ich nicht selber laufen kann, freue ich mich trotzdem, dabei sein zu können. Die Stimmung ist grossartig, die Landschaft umwerfend und abwechslungsreich. Wir haben ein Auto gemietet und versuchen die beiden Läuferinnen so gut wie möglich zu unterstützen. Nach ein paar Worten und Fotos ziehen sie weiter, und wir fahren zum nächsten Verpflegungsposten. Dort verpassen wir zwar Martina, können aber Hanna nochmals kräftig anfeuern. Bereits 20 km haben die beiden geschafft. Nun geht es für uns schon in den Zielbereich, wo der Speaker mit jedem Zieleinlauf die Stimmung anheizt. So dauert es nicht mehr lange, bis Martina glücklich das Ziel erreicht. Später, als es eindunkelt, werden beim letzten Kontrollposten noch Lampen verteilt. Mit Lampe ausgerüstet erreicht auch Hanna das Ziel – eine tolle Leistung! 3 Wochen früher: Ich bin auf der letzten Runde, die Beine werden langsam etwas müde, aber der Kopf zieht weiter. Schliesslich gibt es ein Ziel zu erreichen. Die Uhr piepst und die 60 erscheint auf dem Display. Jetzt nur noch den Gurten hinunter, und dann habe ich es geschafft. 4 x dieselbe Runde von Köniz über den Gurten auf den Ulmizerberg und wieder über den Gurten zurück nach Köniz. Mein Haupttraining für den Transgrancanaria Classic über 128 km und rund 7000 Höhenmeter sollen es werden. Der Gedanke daran motiviert mich, gibt mir ein Ziel, eine Mission. So sind es am Ende 70 km und rund 3200 Höhenmeter geworden. Eine super Vorbereitung. Bis Gran Canaria habe ich jetzt noch fast 3 Wochen Zeit, mich zu erholen. Das Training ist somit erfolgreich abgeschlossen. Leider wird bereits 2 Tage später von einem Ziehen in der Wade angekündigt, dass wohl doch alles anders kommen wird. Eindrücke von Gran Canaria und dem Transgrancanaria Ich habe Gran Canaria als eine landschaftlich sehr abwechslungsreiche und interessante Insel kennengelernt. Die Vulkaninsel ist unglaublich facettenreich. Bereits innert nur zwei Stunden Autofahrt erlebt man komplett unterschiedliche Landschaften. Von der Küste mit Sandstrand und Dünen über trockene und karge Steinwüsten. Weiter ins Landesinnere passiert man plötzlich riesige Gebiete mit blühenden Kakteen, Mandelbäumen und Palmen. Die Schluchten und Berge mit den rötlichen Färbungen erinnern an den Grand Canyon. Fichtenwälder wechseln sich mit markanten Steingebilden ab. Nicht selten kommt man in den Genuss tierischer Artenvielfalt. Grosse Eidechsen, Papageien oder der Kanarengirlitz, um nur einige zu nennen. Mitten durch diese Schönheiten der Insel verlaufen die Trails des Transgrancanaria. Der Lauf ist sehr gut organisiert. An Transport der Läufer, Verpflegungsposten mit reichhaltigem Buffet, Streckenmarkierungen und den eingespielten Helferteams ist gut ersichtlich, dass es sich um einen erfahrenen Organisator handeln muss. Die Webseite und Mails vom Veranstalter lassen praktisch keine offenen Fragen. So kann ich nur schwärmen von dieser Insel und kann den Lauf wärmstens weiterempfehlen. Auch ich werde zu einem späteren Zeitpunkt wieder nach Gran Canaria zurückkehren – aber dieses Mal als Läufer. Aber auch so habe ich den Urlaub sehr genossen, und wir hatten eine tolle Zeit mit einem super Team. Die Gewissheit Leider erst nach dem Urlaub konnte ich noch ein MRI vom Bein machen. Nachdem wir zuerst annahmen, die Achillessehne sei beschädigt, hat sich nun herausgestellt, dass es sich um eine Zerrung des Wadenmuskels mit einem kleinen Muskelriss handelt. So hatte ich mit der Verletzung doch noch ein wenig Glück, wo Muskeln doch viel schneller heilen als Sehnen. Klar war ich traurig, nicht in Gran Canaria starten zu können, aber jetzt auch glücklich darüber, wieder weitertrainieren zu können. --- Für Sonja galt es am Samstag, bereits wieder abzureisen. Wir anderen fünf trafen uns am Sonntagabend zum Austauschen und Zusammensein am Meer zu einem feinen Abendessen. Der Montag diente der weiteren Erholung, und am Dienstagmorgen genossen wir noch einen Spaziergang am Strand bei Sonnenaufgang mit einem «Schwumm» in den grossen Wellen des Atlantiks. Am Dienstag war dann auch für Manuel und Martina die Ferienzeit zu Ende und wir drei Übriggebliebenen liessen unsere Reise am Mittwochabend bei einem letzten Drink am Meer ausklingen. Bei einer schönen Unterhaltungsshow mit Musikern und Künstlern erinnerten wir uns noch einmal an unsere Erlebnisse der vergangenen Woche. Rückblickend war für mich eines der grössten Highlights das schöne Teamwork und der Zusammenhalt, den wir als Gruppe während der gemeinsamen Zeit erleben durften. Egal ob jemand etwas vergessen hatte, verletzt, desorientiert oder müde war. Wir sechs waren immer für einander da und ergänzten uns prima. Als Organisatorin war ich natürlich besonders dankbar, dass alle aus unserer Gruppe gestarteten Athletinnen gesund und glücklich «gefinisht» hatten. Dass der Lauf noch immer an Bekanntheit gewinnt zeigt, dass auch immer wieder viele Schweizer teilnehmen. So stand dieses Jahr wieder die bekannte Solothurner Trailläuferin Kathrin Götz am Start. Auch Robin Lörtscher vom 100 Marathon Club Schweiz und Athleten vom STB waren am Transgrancanaria dabei, so z.B. Rea Iseli, die den Lauf der Kategorie Starter (24 km, 1800 HM) als Siegerin beendete. An der diesjährigen Jubiläumsausgabe des Eiger Ultra Trails standen 14 All Blacks Thun-LäuferInnen am Start. Die langen Distanzen können nicht ohne seriöse Vorbereitung gemeistert werden, weshalb sich die Startenden schon früh für eine Teilnahme entscheiden und die Trainings und Wettkämpfe vorher sorgfältig auswählen, um gut gerüstet zu sein. Eine All Blacks Thun-Läuferin, die bei der Vorbereitung sicher keine Kompromisse eingeht. ist die Verantwortliche für die Inserate in unserem Vereinsbulletin, Rosmarie F. Aemmer. Sie nahm das erste Mal am Eiger Ultra Trail teil. Die Novizin mit 70 Die älteste Teilnehmerin am E 51-Panorama Trail, Rosmarie F. Aemmer Was hat dich motiviert, dich einer so langen und anstrengenden Belastung auszusetzen? Rosmarie: Da hat Teresa Roth sicher einen grossen Anteil. Schon seit zwei Jahren habe ich des öftern mit ihr in der Bergwelt im Berner Oberland trainiert. Immer wieder schwärmte sie vom Eiger Ultra Trail. Das steckte mich an, und ich begann, mich selber für eine Teilnahme zu interessieren. Es gibt so läuferische Meilensteine in meinem Leben wie: - Mit 50 den ersten Marathon in Berlin - Mit 60 den ersten Jungfrau-Marathon - Wieso nicht mit 70 eine weitere Marke setzen, nochmals etwas Verrücktes machen? Der E 51 bietet sich an, mit Jahrgang 52 diesen 51 km Lauf mit 3 100 Höhenmetern zu bewältigen, das wäre doch etwas ganz Spezielles! Natürlich wollte ich mich so gut wie möglich auf den Lauf vorbereiten. Schon seit anfangs 2022 streute ich vermehrt Bergläufe in meine Laufstrecken ein. Im Juni nahm ich an einer Trail-Running-Woche im Engadin teil. Des weiteren organisiert der Eiger Ultra Trail 3 Wochen vor dem Lauf ein Discovery-Weekend, an welchem man in geführten Gruppen die Strecken kennen lernen kann. Auch da war ich dabei. Am ersten Tag ging’s von Grindelwald auf das Faulhorn. Wegen Gewittern mussten wir allerdings eine direktere Route wählen als jene am Lauf selber. Auf dem Faulhorn übernachteten wir, 5 Frauen und 5 Männer. Am anderen Tag besichtigten wir den zweiten Teil der Strecke. Ich hatte den Ablauf allerdings ein bisschen missverstanden, war ich doch der Meinung, dass man an diesen Tagen nur wandert. Das war dann aber nicht so, und ich war die einzige mit einem normalen Rucksack und in Wanderausrüstung, während die anderen im Lauftenue und mit leichten Trail-Rücksäckli bereit standen, aber das ging auch so. Und zahlte sich all die Vorbereitung aus? Rosmarie: Ja sicher, ohne kommt man nicht durch. Ich stand am Start mit dem Anspruch, den Trail innerhalb der vorgegeben Maximal-Zeit von 13 Stunden fertig zu laufen. Im ersten Aufstieg mit ca. 1‘000 Höhenmetern auf die Grosse Scheidegg war ich planmässig unterwegs, nach gut 2 Stunden konnte ich Richtung First abbiegen. Es folgt eine Strecke, auf der ich viel joggen konnte. Dann kommt der Teil aufs Faulhorn, den wir bei der Besichtigung abkürzen mussten, ich kannte also die Strecke dort nicht genau. Es war bereits mega heiss, die Sonne scheint voll in den Hang, und es läuft mir nicht mehr so nach Plan. Normalerweise ertrage ich die Hitze gut, was ist denn los. Ich merke, ich komme in Rückstand in meinem Zeitplan und prompt, vor dem letzten Anstieg aufs Faulhorn, werde ich gewarnt, ich sei zeitlich knapp drin, laufe Gefahr, oben auf dem Faulhorn aus dem Rennen genommen zu werden. Das kann doch nicht sein, das wäre ja jammerschade, all diese Vorbereitungen… Nein, aufgeben, das ist keine Option! Einmal oben erklärte ich den Streckenposten, dass ich gewarnt wurde, wisse, dass ich knapp dran bin, sei aber schon 70 Jahre alt, sei gut vorbereitet, sie könnten mich nicht einfach rausnehmen, ich wisse genau was noch vor mir sei – und sie liessen mich laufen!. Oben wurde ich von meiner türkischen Freundin Ezgi Akdesir, selber eine erfahrene Eiger Ultra Trail-Läuferin, ausgezeichnet betreut. Sie rannte zuerst von Grindelwald auf die First, um mich dort zu verpflegen, dann lief sie weiter auf das Faulhorn, wo sie allerdings lange, lange auf mich warten musste. Frisch verpflegt und wieder ausgerüstet mit Lab und Trank entlässt sie mich auf den Weg Richtung Schynige Platte. Jeder Läufer muss auf der E51 Strecke eine kleine Ausrüstung mittragen, das wird am Abend zuvor auch kontrolliert. Regenhosen und Regenjacke, Handschuhe, Sicherheitsdecke und Verbandsmaterial gehören dazu. Allerdings hätte ich bei diesem heissen und stabilen Wetter am Wettkampftag nicht unbedingt in die Rucksäcke schauen wollen, was wirklich alles dabei war. Nach dem Faulhorn, dem höchsten Punkt, komme ich dann wieder besser vorwärts. Auf der Schynigen Platte erwartet mich mein Mann Theo. Schon geht es weiter auf Schwand, wo ich auch wieder auf ihn treffe. Ich bin zeitlich immer noch knapp dran. Versuche erfolgreich, immer wieder bei den Zuschauern ein bisschen Unterstützung zu erheischen. Ich habe die Zuversicht, den Trail zu meistern. «Runterseckle» kann ich nämlich gut, ich habe dazu das nötige Vertrauen. Das zahlte sich aus, unten in Burglauenen hatte ich wieder 20 Minuten Vorsprung auf die erlaubte Durchgangszeit. Nochmals stand Theo an der Strecke. Auf dem letzten Stück zurück nach Grindelwald konnte ich dann gar noch Leute überholen, ja ich konnte sogar die Berge in der Abendsonne geniessen. Ich kam ins Ziel und bin fast gehüpft vor Freude, hätte im Moment gerade noch weiter gehen können. Theo und meine Betreuerin von First und Faulhorn begrüssten mich, VereinskollegIinnen von All Blacks Thun waren da, das Leiterehepaar der Trail-Running-Woche im Engadin; ja, ja, die Glückshormone sind schon geflossen. Zum Bearbeiten hier klicken. Ich bin stolz, und es ist alles andere als selbstverständlich, dass ich, 7 Jahre nach einer Herzoperation und 4 Jahre nach einer Rückenoperation, den E 51 in 12.30 Std. bewältigen konnte! Du hast aber nicht schon wieder neue Pläne? Nein, nein, das war jetzt einmalig und soll es bleiben. Das ganze braucht schon sehr viel Zeit. Theo meinte: «Jetzt will ich endlich wieder einmal ganz normal mit dir wandern gehen!» Ein Dauerläufer Der E 101 – Ultra Trail über 101 km und mit 6‘700 m Höhenmeter – das ist etwas für Manuel Walker Er, Manuel Walker, scheint nun wirklich nie genug zu bekommen. Ich kann mit ihm während der Woche, als der Berner Berglauf Cup ausgetragen wurde, telefonieren. Während 5 Tagen wird dabei jeden Abend ein Berglauf angeboten, mit Laufzeiten für die Besten um die 20 Minuten, da darf er natürlich nicht fehlen. Diese Läufe sind von seinem Wohnort Belp aus schnell zu erreichen. Es läuft ihm gut: «Ich bin bis jetzt an jedem Abend schneller unterwegs gewesen als bei der letzten Austragung vor 2 Jahren!». So nebenbei erfahre ich, dass Manuel eine Woche nach dem Eiger Ultra den Stockhorn Halbmarathon gemacht hat, und dann am Samstag vor der Berglauf Cup-Woche den Glacier 3000 Run. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich mich nicht verzettle, es ist der E 101, über welchen ich ja etwas erfahren will. Kann man den E 101 denn so nebenbei machen? Manuel: Nein, nein, das ist unmöglich, das war mein Saisonziel für das erste Halbjahr, darauf habe ich mein Training seit mehreren Monaten ausgerichtet. Es war auch das erste Mal, dass ich mich für eine so lange Distanz entschieden habe. Den E 51 habe ich schon mal gemacht, aber das ist länger her. Nachdem ich 2021 verletzungsbedingt ausgefallen war, begann ich erst im letzten Winter wieder richtig mit dem Grundlagentraining. Da bin ich den All Blacks Thun beigetreten. Ich machte auch regelmässig Hügeltrainings und viele ausgedehnte Longjoggs. Für einen Marathon kannst du ein Aufbautraining von 8 – 12 Wochen machen, das genügt aber für eine Belastung von 17 Stunden nicht mehr. Auf dem Berglaufchat sah ich, dass du für den 24. Juni einen Laufpartner suchtest, der mit dir das halbe oder gar das ganze Double «Niesen – Stockhorn» läuft. Manuel: Ja, aber ich musste das dann alleine machen. Das Wetter war nicht stabil, es kamen in den Bergen Gewitter auf. Ich startete in Wimmis, stieg auf den Niesen, dann zurück auf Oey-Diemtigen, weiter aufs Stockhorn und wieder zurück auf Wimmis. Das war ein zielgerichtetes Training für den E 101. Ich hatte dann doch noch Glück mit dem Wetter, auf dem Niesen oben war ich gerade, bevor dort ein Gewitter niederging, auf dem Stockhorn gewitterte es kurz, bevor ich oben ankam. Dieses Training entsprach ungefähr der Hälfte der Strecke am E 101 und etwas mehr als der Hälfte der Höhenmeter. Ich wollte mal ein Training in den Beinen haben, das mindestens der halben Belastung entspricht, welcher mich dann am Eiger Ultra ausgesetzt bin. Dann stehst du am Start vom E 101 und denkst nur noch an diese unendliche Strecke vor dir? Manuel: Nein, das ist schon nicht das gleiche wie bei einem 10 km-Lauf. Hier gehst du relativ gemütlich ans Werk. Du hast nur die erste Etappe im Kopf, die Grosse Scheidegg. Dort schaue ich dann weiter. Du teilst die ganze Strecke in kleine Abschnitte ein und schaust nie aufs Ganze. Du nimmst eine Etappe um die andere unter die Füsse. Der E 101 ist grob gesagt der E 51 und der E 35 zusammengehängt, da und dort noch mit einigen Zusatzschlaufen. Nimmst du dir vor, bei diesem und jenem Verpflegungsposten auch mal abzusitzen, um dich ein bisschen zu erholen? Manuel: Es gibt Läufer, die machen das, zum Beispiel in Burglauenen. Dort ist etwa die Streckenhälfte. Es gibt gar Wettkämpfer, die Teigwaren zu sich nehmen, bevor es dann wieder ansteigt Richtung Wengen und Männlichen. Auch ich plante, dort etwas zu essen. Mein Vater war dort. Aber ich entschied, nein ich muss weiter, ich will ins Ziel kommen und nicht noch Zeit verlieren. Bei allen Verpflegungsposten handhabte ich das so: ich wechselte ein paar Worte mit den Leuten, füllte all meine Flaschen auf, trank etwas und ging weiter. Manchmal war es nötig, die Schuhe wieder nachzubinden, aber sonst habe ich nie eine Pause gemacht. Hattest du Supporter auf der Strecke platziert, um dich zu unterstützen? Nur gerade mein Vater in Burglauenen und dann wieder im Ziel. Ansonsten habe ich einfach die offizielle Verpflegung benutzt. Am Anfang nimmt man schon etwas mit bis zum ersten Verpflegungsposten, danach kann man einfach immer wieder auffüllen. Es war aber dermassen heiss, dass ich fast nichts essen konnte. Die Anstrengung ist auch für den Magen eine grosse Belastung, ich ernährte mich fast nur mit isotonischen Getränken, manchmal noch mit Banane und Riegel oder was an den Posten zu haben war. Schönes Wetter ist ja gut, aber diesmal war die Hitze wohl gar intensiv. Ja, viele Teilnehmer mussten aufgeben wegen Dehydrierung, ich sah einige, die erbrechen mussten. Ich nahm über diese 101 km 12 – 15 l Flüssigkeit zu mir und auch viele Salztabletten. Die Ernährung ist eine Erfahrungssache. So viele Kalorien, wie man verbraucht, kann man fast nicht zu sich nehmen. Wäre der Lauf noch weiter gegangen, hätte ich mich anders verpflegen müssen, so habe ich es gerade noch über die Distanz geschafft. Was hat dir am meisten weh gemacht, hattest du mit Schmerzen zu kämpfen? Es ist eigentlich noch gegangen, während des Laufs spürte ich nie gross Schmerzen. Die Anstrengung, die Müdigkeit, das ist, was es zu überwinden gilt. Läufst du mit Stöcken? Ja, ich laufe mit Stöcken. Wenn’s bergab geht, versorge ich sie aber. Bergab habe ich vorher sehr stark trainiert. Da konnte ich immer schön durchziehen, da habe ich viel Zeit gutgemacht. Gibt es Vorschriften bezüglich der Stöcke? Die Regelung ist: Wenn du Stöcke mitnimmst, musst du diese bis ins Ziel mitnehmen. Wenn du keine mitnimmst, darfst du auch keine entgegennehmen. Entweder du hast während des ganzen Laufs Stöcke dabei oder eben nicht. Man muss auch eine Pflichtausrüstung dabei haben (ausser am E 16). Wir am E 101 haben auch Stirnlampen als Pflicht dabei. Wann ist der Start? Um 4 Uhr am Samstagmorgen, um 20.55 Uhr kam ich ins Ziel. Es war gerade noch hell, ab 21.30 Uhr wäre dann «Stirnlampe auf» wieder obligatorisch. Auf deinem Facebook Post konnte man lesen: «Etwas mehr als zwei Wochen sind inzwischen vergangen, die Muskeln erholt, die Blessuren verheilt, die vielen Gedanken, Bilder, Eindrücke und Gefühle verarbeitet». Was waren das für Blessuren? Manuel: Ich bin unter dem Eiger mal auf den Steinen ausgerutscht. Das gab blaue Flecken an Arm und Schienbein, eigentlich nichts Schlimmes. Blasen hat es auch gegeben und Schürfungen vom Brustgurt. Das nahm ich unterwegs aber nicht wahr, es kam erst am Schluss zum Vorschein. Ich spürte im ganzen Lauf keine körperlichen Einschränkungen. Einfach die Ernährung hat nicht so gepasst. Nur flüssig, das hat mir irgendwann auf die Verdauung geschlagen. Gegen Schluss musste ich WC’s aufsuchen, darum sage ich, es wäre wahrscheinlich für einen noch längeren Lauf mit meiner Ernährung nicht aufgegangen, aber für diese Distanz hat es gerade noch gereicht. Du hattest nie den Gedanken aufzugeben? Manuel: Nein, gar nie, das kam mir gar nicht in den Kopf, da war etwas anderes gespeichert, das zieht dich weiter. Gerne zitiere ich noch den Rest deines Facebook Posts: Manuel: «Obwohl ich mit meiner Laufzeit von 16.55 Std. für die 101 km und 6‘700 Höhenmeter über eine Stunde schneller war als geplant und ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden bin, kann ich heute weder Stolz, noch das Gefühl empfinden, etwas Grosses geschafft zu haben. Vielmehr bleibt einfach die Erinnerung an ein grosses Abenteuer, an einen wunderbaren Tag voller Anstrengungen und Glücksgefühlen. Der Lauf selber lief eigentlich unspektakulär und ohne grössere Probleme. So hatte ich zwar bei jedem Anstieg geflucht und mich über alle Abstiege gefreut. Ernähren ging bei Hitze und Anstrengung leider fast nur flüssig (12 – 15 l Flüssigkeit!), dafür traten muskulär keinerlei Probleme auf. Selbst mental war der Lauf weniger hart als meine Tour über Niesen und Stockhorn, wo ich 8 Stunden alleine und teils im Regen unterwegs war. Eiger Ultratrail, ich vermisse dich und werde gerne in einem anderen Jahr wieder zurückkehren ❤ Vielen Dank meinen Eltern für den Support und @running_girl_13 für den herzlichen Empfang im Ziel.» Anfangs erwähntest du, dass du 2021 verletzungsbedingt ausgefallen bist. Was war das? Manuel: Ich hatte ein Schienbeinkanten-Syndrom. Das ist eine Knochenhaut Entzündung, eine langwierige Sache. Ich hatte das schon früher mal, da brauchte ich 6 Monate, um es weg zu haben, weil ich nicht komplett aufhörte zu laufen. Diesmal wollte ich es besser machen, verzichtete für 3 Monate rigoros aufs Laufen und machte nur Alternativsport. So brachte ich das Leiden in der halben Zeit weg. Das Schwierige mit Alternativsport ist für mich, die Motivation hoch zu halten, es gibt nichts, das mir so viel Spass macht wie das Laufen. Jetzt habe ich jeden Monat einen fixen Physiotermin. Dank dem bin ich dieses Jahr frei von Verletzungen geblieben. Immer wenn etwas Neues auftaucht, melde ich es, wir schauen, was es sein könnte und was wir dagegen tun können. So habe ich es bis jetzt im Griff gehabt. Man muss eine gewisse Härte gegen sich selber haben, aber auch einordnen können, ist das jetzt etwas Ernstes oder kann ich weitermachen. Du hast anfangs vom Saisonziel für das erste Halbjahr gesprochen. Was kommt denn noch? Manuel: Als Vorbereitung auf das zweite Saisonziel konzentriere ich mich jetzt auf den Switzerland Marathon Light vom 4. September 2022 in Sarnen. Dort möchte ich «mein Tempo einstellen» für den Marathon Cannes – Nizza am 30. Oktober 2022. Ich wünsche dir ein schönes Erlebnis an der Côte d’Azur. Vielleicht kriege ich ja ein Bild davon für das nächste Heft? «Die Einheimische» Teresa Roth kennt den Eiger Ultra Trail von Anfang an, weiss, was alles geboten wird und erklärt mir 2 weitere Startmöglichkeiten. Der Trail Surprise Etwas für Einsteiger und insbesondere für die Angehörigen und Mitgereisten der Eigertrail-Athleten. Er findet am Freitag vor dem Veranstaltungswochenende statt. Unter dem Motto «Jedes Jahr eine neue Überraschung» wird jeweils eine Trail-Länge zwischen 10 und 15 km und ein Höhenprofil zwischen 500 und 1000 m ausgesucht. Jedes Jahr etwas Neues. Drei Tage vor dem Startschuss werden die Anzahl Kilometer und Höhenmeter, der Standort des Verpflegungspostens und das Höhenprofil bekannt gegeben, die eigentliche Strecke aber nicht. «Den habe ich auch schon gemacht, das ist noch witzig. Man hat lange Zeit, 4 Stunden stehen einem zur Verfügung», erfahre ich von Teresa. Der E 35 - Nordwand Trial Dieses Jahr ist Teresa aber erstmals am E 35 gestartet. Das sind 35 km mit 2‘500 Höhenmetern. Man startet in Burglauenen, dann geht es hoch nach Wengen, weiter aufwärts durch die Lawinenverbauungen auf den Männlichen, rüber auf die Kleine Scheidegg, runter zum Start der Moräne oberhalb des Wixi Lifts, die Moräne rauf auf den Eigergletscher, es folgt der Abstieg dem Eiger entlang nach Alpiglen, zum Marmorbruch und ins Dorf Grindelwald. Teresa: Es war sehr heiss, der anstrengendste Teil für mich war definitiv die Moräne. Ich war um ca. 13 Uhr dort, die Sonne brannte voll auf diesen Südhang. Du meinst, das kenn ich, da bin ich schon x-mal gelaufen, auch beim Jungfrau Marathon, aber diesmal war es einfach ganz anders. Dann endlich kam ich auf dem Eigergletscher an, freute mich auf den Verpflegungsposten – und da gibt’s nichts, es ist gar kein Posten da – leer schlucken und weitergehen, bergab allerdings.